成長できていない気がする

今の仕事を続けてもいいのかわからない

周りに置いていかれている気がする

自分が成長できていないように感じるのは不安ですよね。僕も3年目の時期は、同じように悩んでいました。

新人扱いをされる1年目から2年目は、研修を受けられたり、ある程度「受け身」で過ごせます。

しかし社会人になって3年になると、本当の「新人」が入社してきます。いよいよ自分が先輩になるので、新人扱いされなくなるのです。

- まずは自分を知ることを意識を向けて自己理解を深める

- スキルよりコミュニケーション重視!人間関係を築く

- どうなりたいかが最重要項目!あわてずに自分のありたい姿を探求しよう

新人に対してしっかりと教えてあげられなかったり、同期と比べたりしてしまうことで「成長してない」と感じてしまう機会が増えます。

フユスケ

フユスケ新人でいたい

ずっと新人じゃいられないよ

この記事を書いている僕は、社会人20年目の先輩です。本業は人事で、採用や人事制度づくりをしています。

僕は社会人20年という歴史の中で、8回の転職を経験しています。この記事ではあなたが今不安に感じている「このままで大丈夫なのか」という疑問にお答えすることができます。

僕も同じように入社3年目の時期に悩んでいました。悩んだ結果キャリアを変えることで、今の仕事にたどり着くことができたのです。

この記事の結論としては、入社3年目で焦る必要はないということをお伝えしていきます。

社会人20年目の僕だから言えることですが、最初の3年でなにか決定的に決まることはありません。

また、この記事は「社会人3年目」の悩みについて、調査と編集を30時間以上かけて執筆しています。

最後まで読んでいただくことで現在抱えている、「入社3年目」の悩みを軽くできます。ぜひ最後までお読みください!

もしあなたが「このままでいいのかな…」と悩んでいるなら、少しだけお時間をください!

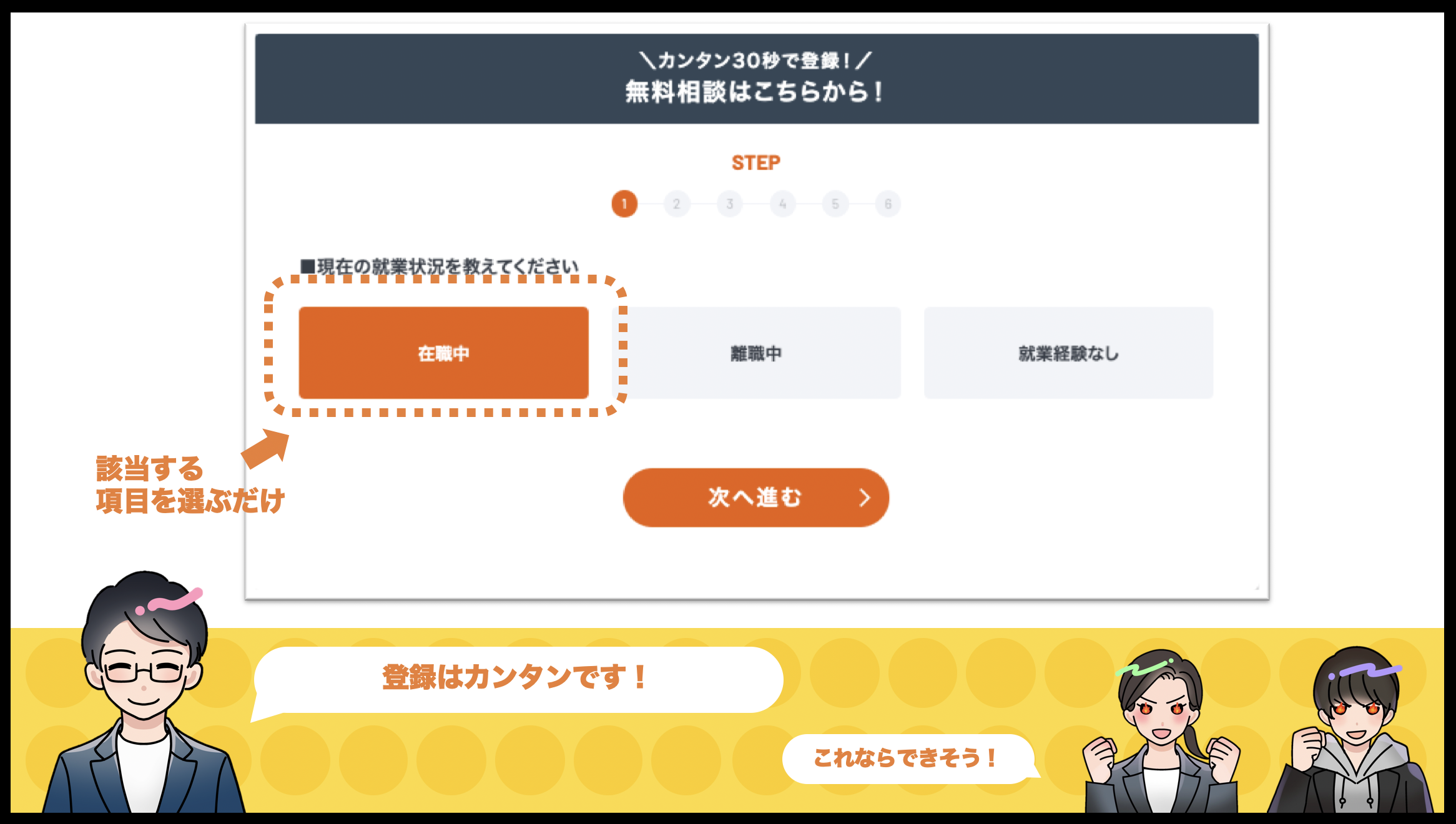

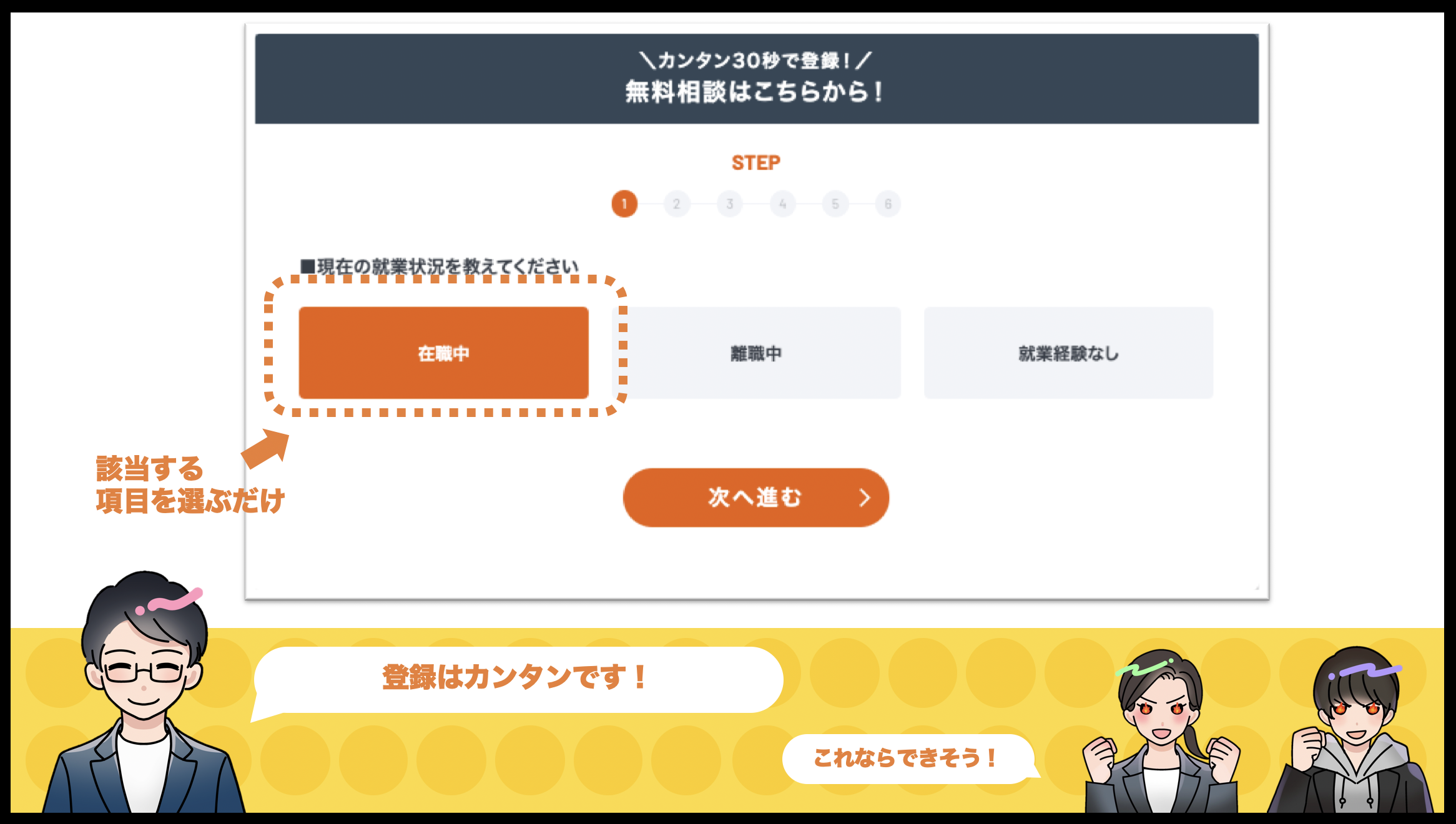

Re就活エージェントは20代特化の転職エージェント。未経験からでも挑戦可能な求人を、無料登録をするだけで紹介してくれます。

【20代のうちに未経験転職がマストな理由】

人事の視点からおお伝えすると、1社目で天職に出会える可能性はごくわずか…。

だからこそ早い段階でキャリアの選択肢を広げることが重要なんです!

Re就活エージェントでは、未経験でも安心して挑戦できる「未経験歓迎」の求人を豊富に取り扱っています。しかも担当アドバイザーの80%が第二新卒や既卒就職経験者だから安心して相談できます!

さらに、Re就活エージェントは1社ごと丁寧に面接対策をしてくれるので、選考突破のポイントを抑えることができます。

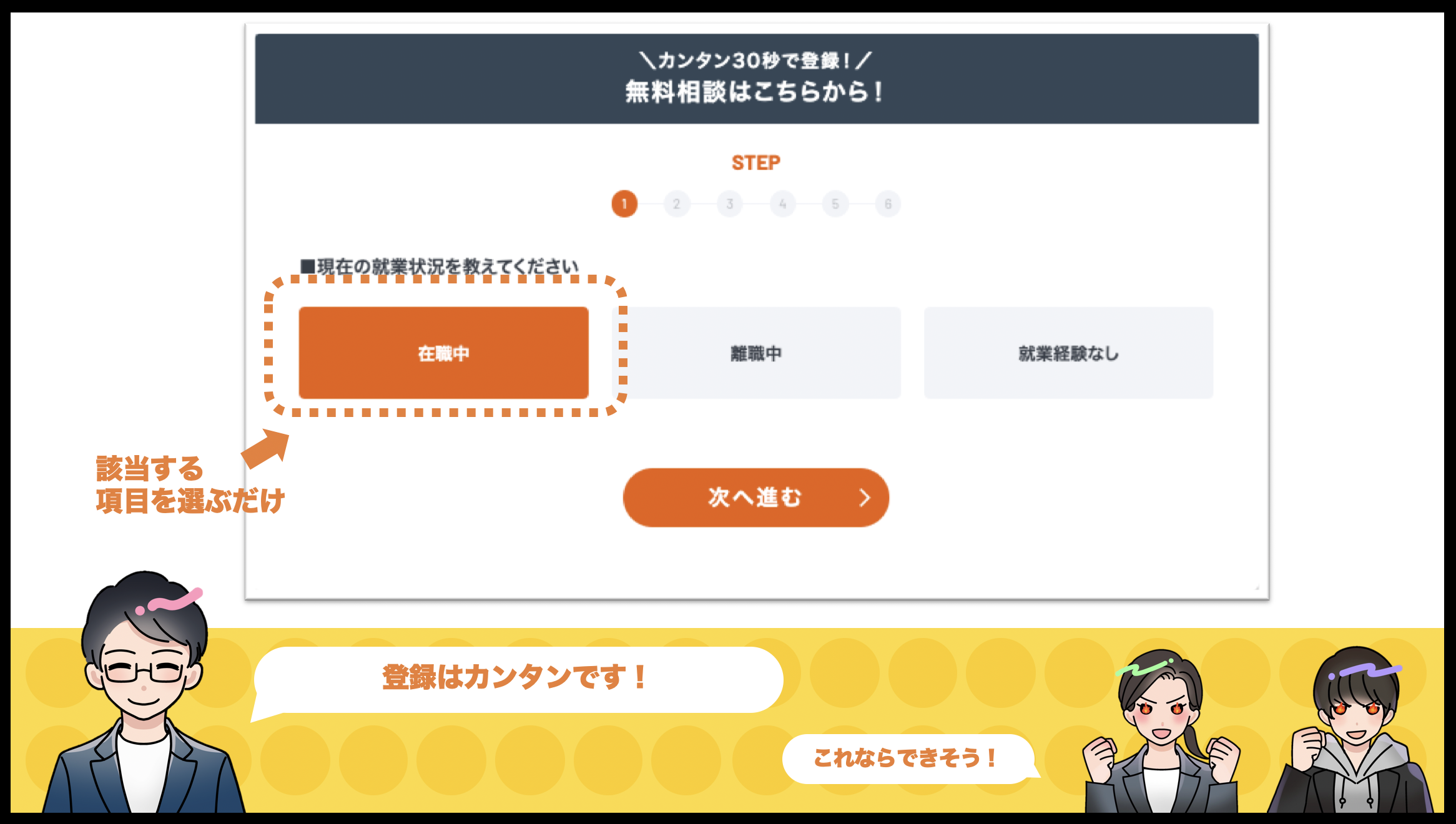

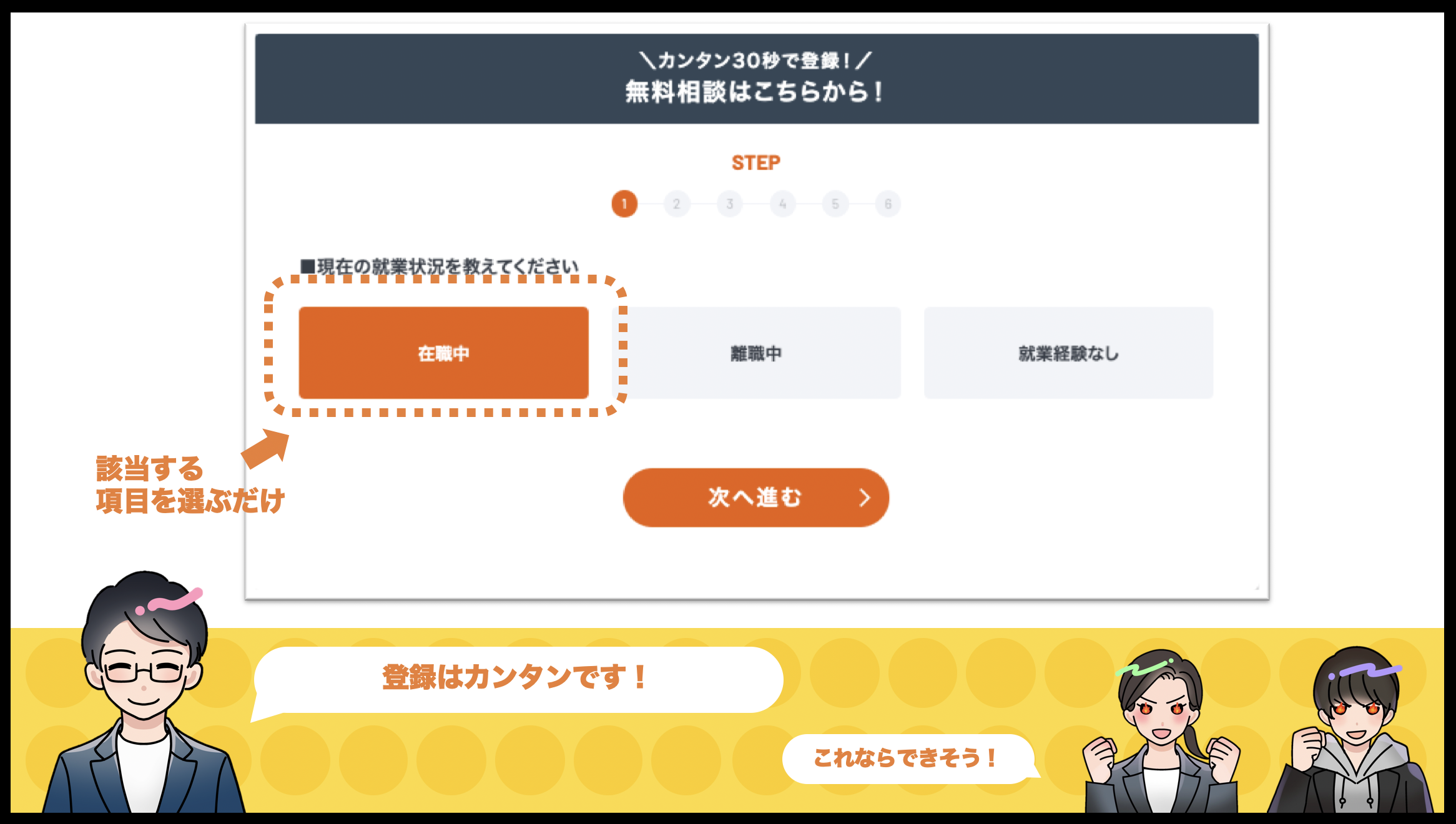

無料登録はカンタン30秒!まずは現状を相談してみよう!

\20代で転職するならココ!/

登録はたったの1分

僕が厳選した転職エージェントはこちらです!

| Re就活エージェント 総合1位 | ウズキャリ 総合2位 | ハタラクティブ 総合3位 | |

|---|---|---|---|

| ブランドロゴ |   | ||

| 公式サイト | https://re-katsu.jp/career/agent/ | https://uzuz.jp/ | https://hataractive.jp/ |

| おすすめ度 | |||

| 強み | 20代と第二新卒に特化 | 自社基準で ブラック企業排除 | 未経験歓迎求人80% |

| サービスタイプ | 特化型 | 特化型 | 特化型 |

| サポートスタイル | 分業型 | 両面型 | – |

| 年代 | 20~30代 | 20~30代 | 20~40代 |

入社3年目の壁とは?あわてなくてもいいけど目標設定は必要な時期

最初は社会人経験20年の僕からみた、「入社3年目」についてお話します。

20年も社会人を経験すると、最初の3年間はチュートリアル(入り口)だったように感じます。

当時そんなことを考える余裕はありませんでしたが、今では当時「何をすべきだったか」がわかります。

入社して最初の3年はどういうものか見ていきましょう。

入社3年目とはどういう時期なのか?ベテラン人事が教えます

ペースメイク期って何?様々な悩みがある社会人3年目

入社3年目でキャリアは決まらない

【体験談】時間は解決してくれない

入社3年目とはどういう時期なのか?ベテラン人事が教えます

入社3年目には、どんな意味があるかご存知ですか?

入社3年目が特に大変というわけではないのですが、仕事が一巡して「悩み」が増える時期なのです。

3年目に抱える悩みが多いので、「入社3年目の壁」と一般的に言われています。

入社3年目の壁には、以下のようなものがあります。

一人前扱いをされ仕事の難易度があがる

できる人材とできない人材が分かれる

このまま続けていいのかわからなくなる

シンプルに言うと、「責任」が重くなる時期ということが言えます。この責任の重さに苦しむ人が多くなるのが、ちょうど3年目というタイミングなのです。

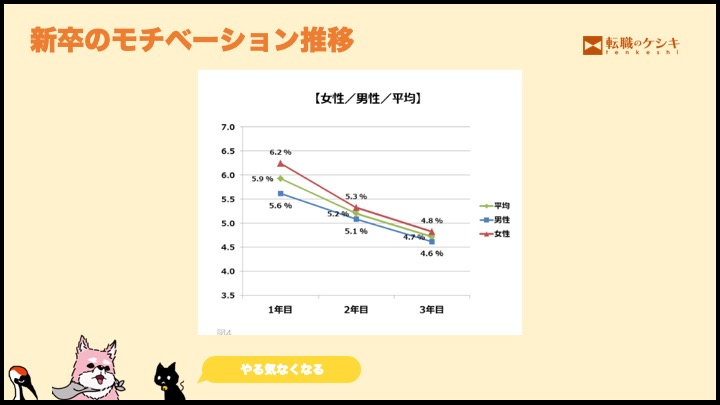

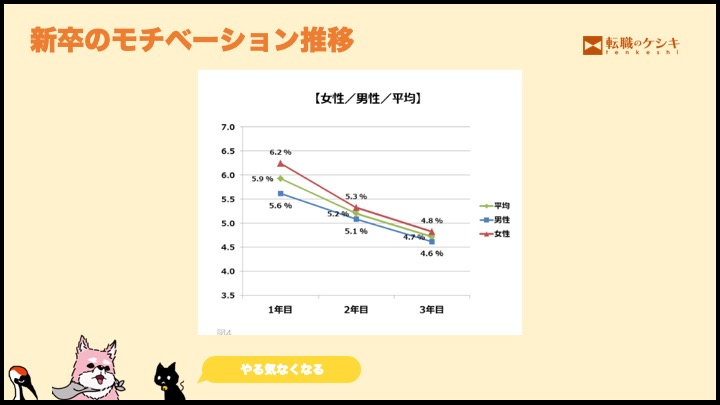

また、仕事そのものに対して興味や関心が持てず、モチベーションが維持できないケースも多いです。

東京未来大学の調べによると、入社3年目のモチベーションは男女ともに、大きく下がっていることがわかります。

モチベーションが下がる背景には、「責任の重さ」や「興味の低さ」が影響しています。さらに3年で「会社の現実を知った」という理由もあります。

憧れは幻想だった

まだ諦めるには早いよ

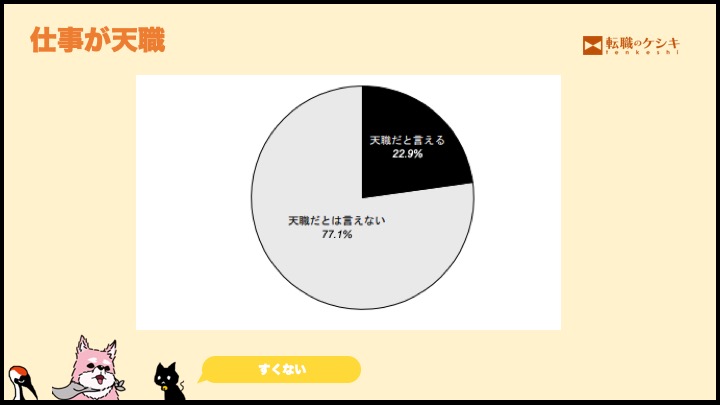

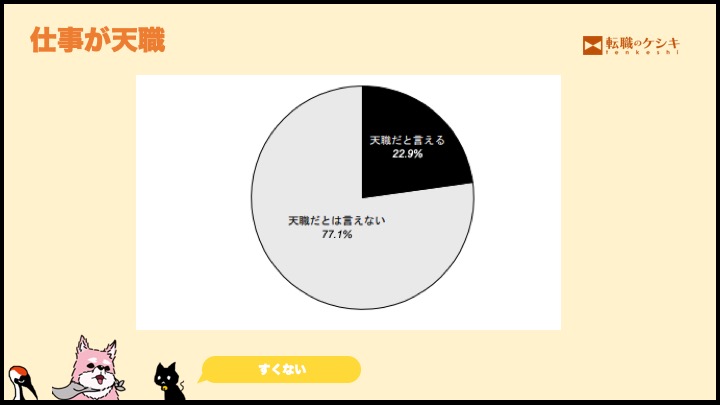

そもそも仕事について「自分にはこれしかない」という、いわゆる天職が決まっている人は、社会人全体の中でも少ないです。

学生時代に慎重に選んだ会社でも、経験していない状態で選んでいるので、当然想定外の出来事は山のように起こります。

結果的に3年というタイミングで積み重なった「悩み」が表面に出てくるようになるのです。

そして多くの場合、「転職」という選択が頭をよぎります。

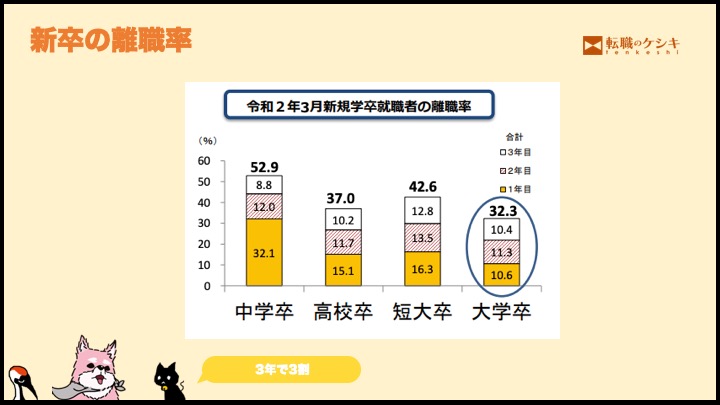

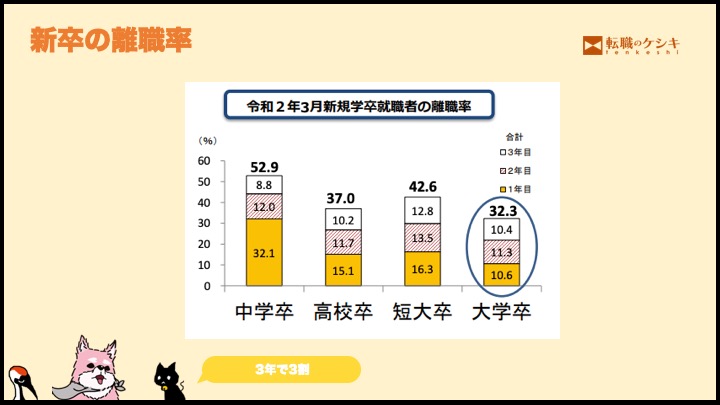

厚生労働省の調べによると、大学新卒の3年以内の離職は「約32%」にも達することがわかっています。

実際に離職をした人が32%もいるということは、潜在的に仕事に悩み離職を検討している人はさらに多いことが推測できます。

入社3年目とは学生時代に想定していた仕事と、現実の仕事のギャップに多くの人が悩む時期なのです。

ペースメイク期って何?様々な悩みがある社会人3年目

入社3年目以降は新人を卒業して、組織人としての役割を求められるようになります。

そういった意味を込めて、人事界隈では3年目以降の社会人をペースメイク期と位置付けています。

文字通り仕事と生活において「ペースメイク」ができないと、バランスを崩して息切れしてしまうことに。

ここではペースメイクができなくなる社会人3年目の悩みをまとめました。

- プライベートの誘惑

- 他社が魅力的に見える

- 仕事のマンネリ化

プライベートの誘惑

社会人3年目は仕事にも慣れてきて、少し余裕が出てくる時期です。

趣味に時間を使いたいと感じることもあれば、恋人ができて夢中になったりと環境の変化が出てきます。

特に恋人というパートナーができると、同棲したり将来的な結婚といったことも想像することに。

- 「今のままの収入でいいのかな…」

- 「このままで大丈夫なのかな…」

- 「パートナーともっとゆっくり過ごしたい」

1人の時には感じなかった悩みが浮かんでくるのです。

結果的に焦って転職を考えたり、仕事が手につかなくなります。

これは僕もあったなぁ

実際僕も同じような経験をしたことがありますが、1社目を辞めたのはパートナーとの結婚を考えたからでした。

もっと収入を上げていきたいと考えて転職しました。

振り返ってみると、もう少し冷静に考える必要があったなと感じます。

社会人3年目はちょうど変化する最中にあるので、成長していないと感じたとしても何かしら変化していっているからです。

プライベートの優先度が上がったとしても、仕事とのバランスを考えてみることをおすすめします。

他社が魅力的に見える

社会人3年目は、同期や他社で働く友人の環境も変化しています。

他社で自分よりも多く年収をもらっている友人の話を聞くと、どうしても比較してしまうものです。

僕も自分の年収が低いことや、なかなか給料が上がらないことに不満を抱いていた時期でした。

結構悩んでいました

また世の中には求人広告が溢れています。

転職を煽られることで、このままの会社でいいのか漠然とした疑問が湧いてきます。

しかも社会人3年目は転職経験がないので、隣の芝が青くみえても仕方がありません。

僕が転職してしまったのもそういった、魅力的な求人広告がきっかけでした。

キャリアアップするために転職は有効ですが、軽はずみに動いてしまうとミスマッチにつながります。

隣の芝が青く見えても、ちょっと冷静になって考えてみることをおすすめします。

仕事のマンネリ化

社会人3年目は仕事に慣れ、マンネリを感じることが増えます。

忙しすぎたり、変化が早すぎる環境も疲れますが同じような仕事を続けるのは苦痛です。

特に「ゆるブラック」と言われるような環境は、成長ができないせいで若い世代に警戒されています。

結果的に転職を考えて他社の方を向いたり、今の環境に身が入らないということに。

こんなことやってていいのかな

僕の経験からいうと、マンネリはどこの会社でも起きます。

マンネリが嫌だから転職するというのは、やや軽率です。

逆につまらない仕事や環境でも、自分なりにやりがいや達成感を感じることができるようになるとどこでもやっていけます。

しばらくそういった工夫をしても、どうしようもない時は潔く転職するのがいいと思います。

入社3年目でキャリアは決まらない

入社3年目に悩む原因のひとつに、「このままでいいのか」という漠然とした不安があります。

仕事そのものに情熱を感じることができず、自分のキャリアに対して漠然とした不安を抱えるのです。

「入社3年目の壁」や「石の上にも3年」と言われるように、入社3年を基準にキャリアを考える人は多いと思います。

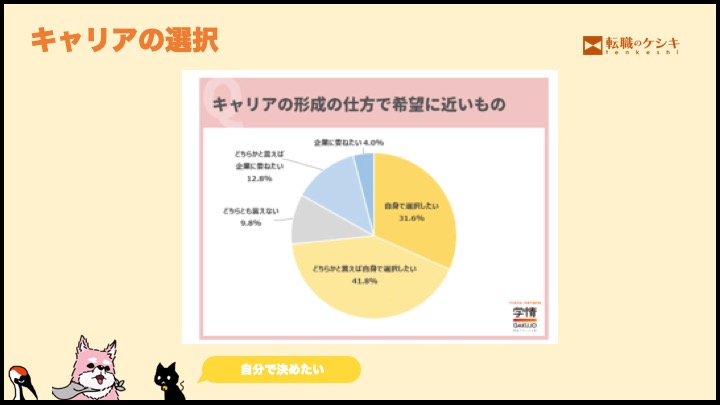

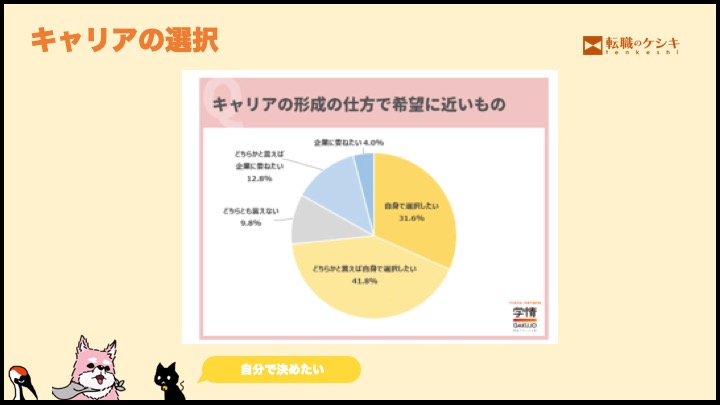

学情社の調べでは、20代は自分でキャリアを決めたい、と考える割合が「約70%」と大半を占めています。

反対にキャリアを会社に任せたい、と考える人は「約17%」と少数です。

このアンケート結果が示すように、キャリアを意識する人の多くが、自分でキャリアを決めていきたいと考えています。

一方でどうやったらキャリアが決まるかわからないので、入社3年目あたりに焦りはじめる人が増えていくのです。

僕の社会人20年の経験を振り返ると、入社3年目が決定的だったかというと、そんなことはありませんでした。

僕の場合は、入社2年で最初のデザイナーの仕事を辞めています。

3年という期間を意識したわけではなく、当時やりたいと思ったことに衝動的に動いた結果です。

その次の職種は営業職という、まったく別の方向です。結果的に当時の選択が、キャリアに大きな影響を与えることになりました。

僕のようにキャリアチェンジという大きな選択をすると、当然キャリアには影響が出ます。

一方で、営業職への転職でキャリアが決まったかというとそれは違います。

実は次に転職するタイミングで、「人事」という仕事を見つけてキャリアが決まったのです。

転職して見つけたんだ

僕の場合はだけどね

正直デザインの仕事をずっと続けて、自分のキャリアが決まっていたかはわかりません。

少なくともひとつだけ言えることは、慣れて変化の少ない3年目に、キャリアが決まるようなことはなかったということです。

僕の場合は3つの職種を経験することで、自分の価値観を整理していくことができました。

最終的にキャリアの方向性が決まったのは、「社会人8年目」のことだったのです。

【体験談】時間は解決してくれない

きついことを言うようですが、仕事の悩みは時間は解決してくれません。

入社3年目で抱えている、今の悩みは解決しない限りずっと残り続けていくことになるのです。

キャリアはこのままでいいのか

自分にこの仕事があっているのか

慣れれば楽になるのか

ほとんどの場合、「続けていて大丈夫なのか」という将来に対しての悩みです。

ひとつ言えることは、「大丈夫」にできるのは自分だけです。

新人と言われる1年目や2年目を過ごしてきたことで、仕事に対して受け身になっている場合もあります。

誰かが道を指し示してくれることはないのです。

僕の経験上、道を指し示していたのは、弱者を騙す詐欺師ばかりでした。

そんな人ばっかり

養分にならないようにね

悩むことをやめてしまえば、一時的に楽になりますが「思考停止」の状態に陥ってしまいます。

結果的に、あとで苦しくなるだけです。

「続けていれば道は開かれる」と、思いたい気持ちはよくわかります。僕もそういう気持ちでつらい営業時代を乗り越えました。

しかし、続けていれば道がひらけたのは、高度経済成長時代という大昔の話です。

変化の激しい現代においては、続けることが「正解」とは限らないのです。

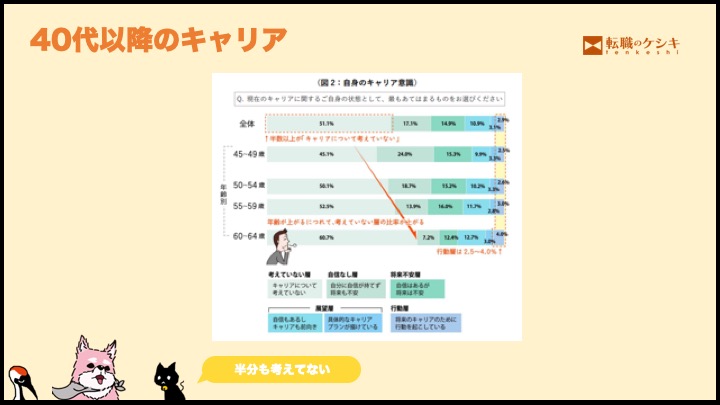

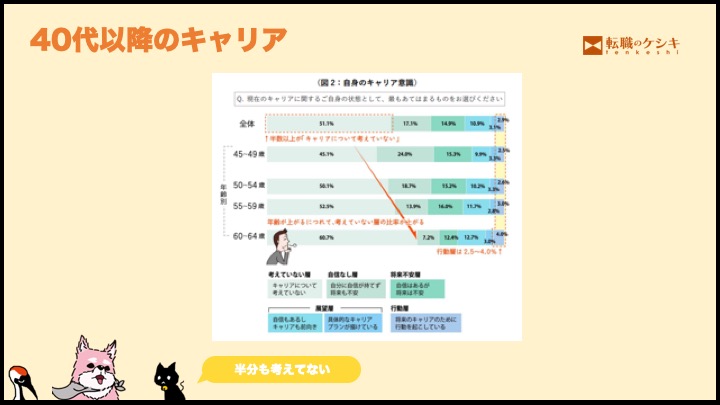

リクルート社の調べによると、40代以上でキャリアについて考えていない人の割合は「約51%」です。

キャリアを考えていない人の多さに驚かされますが、これが実態だと思います。

僕は人事として数千人面接をしてきました。その中には40代以降のミドル世代も採用しています。

20代からみれば、40代はすでに完成しているようなイメージを持つと思います。

実はまったくそんなことはありません。何も考えてこなかった人は「何も決められていないまま」です。

そのため、大企業などで会社のレールに沿って働いてきた人が、40代以降ではじめて転職すると、ミスマッチを招きます。

実際に大企業出身者を採用したことがありますが、自分で何をするべきかを考える習慣がありませんでした。

結果的にその人は数ヶ月で辞めることになったのです。

僕自身、転職やキャリアチェンジで悩まなければ、一生自分の価値観に気づくことはできなかったと思います。

時間が経てば「何かが見えてくる」ことはありません。自分がどうなりたいか常に意識していく必要があるのです。

未経験でも安心して挑戦できる20代特化のサポートが魅力!Re就活エージェントでキャリアの新しい一歩を踏み出しましょう。

\20代で転職するならココ!/

登録はたったの1分

社会人3年目で自分がポンコツだと感じる根本的な原因

ここまでは社会人3年目とは、どんな時期なのかをお伝えしてきました。

学生から新人期間を経て、一人前になるかならないかの微妙な時期が3年目です。

迷いや不安があるのは仕方がないとおもいます。

一方で、3年目以降も社会人生活は続きます。多少失敗しても、十分にリカバリーできる時間はあるのです。

ここからはそういった自分を「ポンコツ」と下げてしまうような思考についてお話しします。

仕事で同じミスをしてしまう

仕事に興味を持てない

毎日に変化がない

仕事で同じミスをしてしまう

社会人3年目でミスをしてしまうと、落ち込みます。

何回も同じようなミスをしてしまうと、自分にはこの仕事が向いていないのではと不安になるものです。

ミスは誰もが落ち込むものですが、経験が浅いうちはより重たく受け止めてしまいます。

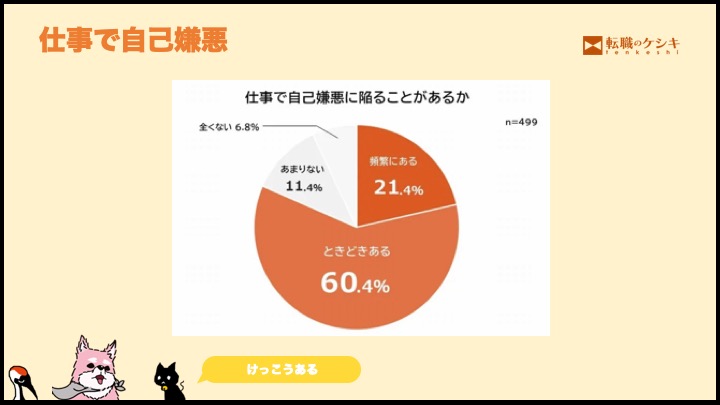

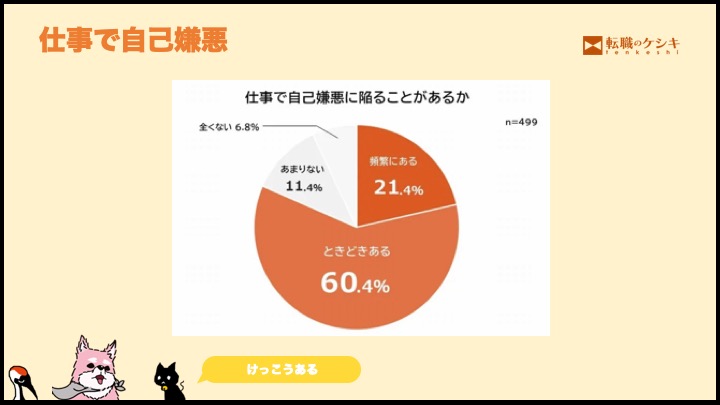

ビズヒッツ社の調べによると、仕事で「自己嫌悪」になってしまう原因の1位はミスや失敗となっています。

自己嫌悪とは、自分で自分のことが嫌になることです。

本当はミスをしないつもりなのに、ミスをしてしまうと「自分はダメなのでは…」と自己嫌悪に陥るのです。

自分に欠陥がある気がする

それは気のせいだよ

すごくドライな言い方をすると、ミスを悔やんでも意味はありません。

自分を責めても、ミスした事実が消えることはないからです。

では、どうするべきかというと、ミスを起こした「出火元」を抑えていくのです。

同じミスを繰り返す原因は、自分の能力に頼って仕事をしている場合がほとんどです。

ヒューマンエラー(人間が起こすミス)という言葉があるように、人間は「ミスをする生き物」という前提に立ちましょう。

僕が実践しているヒューマンエラーを防ぐ方法は以下の手順です。

ミスが起きた出火元を確認する

なぜ起きたか手順を振り返る

ミスが起こりやすい手順をリスト化

チェックリストを「エクセル」か「スプレッドシート」で、作成すると大半のミスは防ぐことができます。

基本的に、同じ作業はこのチェックリストを使って順番に進めます。

慣れてきたら使わなくてもいいですが、ヒューマンエラー防止のために、使い続けることをおすすめします。

仕事に興味を持てない

仕事に興味を持つことができないと、何をやっても楽しくありません。

新しいことを覚えることや、仕事に関わることがすべて苦痛になってしまいます。

何のために仕事をしているかわからない場合は、仕事に意義を見出だせず興味も湧かないものです。

アイデム社の調べによると、仕事を天職だと感じる割合は「約22%」と少なくなっています。

僕も20年社会人をやってきましたが、「天職だな」と感じたことはまだありません。周りにもほとんどいなかったと思います。

また、同調査の仕事に対する認識では、「生計を支えるもの」が1位になっています。

ほとんどの人が興味や、やりがい以前に生計を立てるために仕事をしているのです。

僕も正直なところ、仕事をしている理由の大半は生計のためです。

なんか切ないね

好きなことができる人は少ないよ

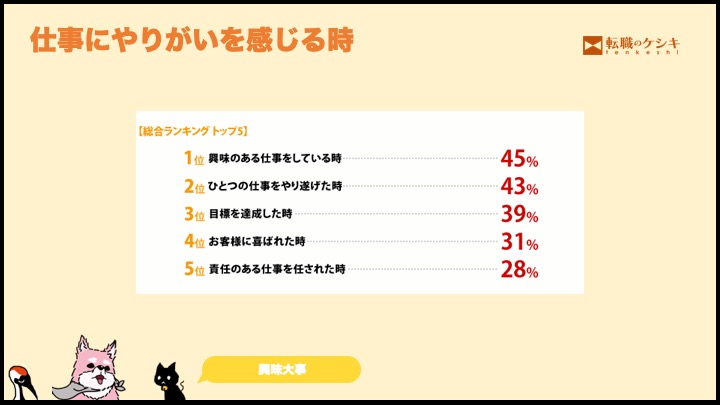

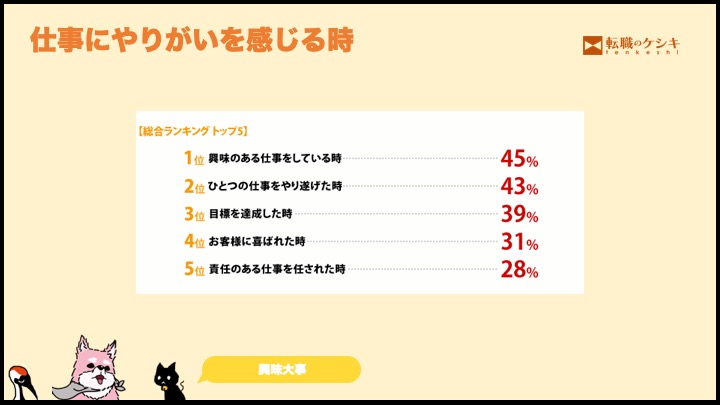

一方で、エン・ジャパン社の調べでは、仕事でやりがいを感じる時は「興味のある仕事をしている時」が1位になっています。

仕事は生計を立てるためのものと、多くの人が割り切っています。

しかし興味を持つことができなければ、仕事にやりがいを感じることができず毎日つらい思いをすることになるのです。

僕もいまだに興味のない仕事を任されることがありますが、その時は「自分のため」にできるだけ興味を持つようにしています。

僕が実践している仕事に興味を持つ方法は、自分の「will」と「can」を重ねることです。

【will】自分がやりたいこと

【can】自分ができること

【must】やらないといけないこと

「will-can-must」とは、フレームワークの1つです。この3つを意識することで、興味をもつための手がかりを見つけることができます。

仕事でやりたいことをすべて叶えるのは難しいですが、一部であれば叶えることは可能です。

方法としては、まず「やらなければいけないこと」の中で、自分が「やりたいこと」との重なりを探します。

重なりが見つかれば仕事に意味を感じられるようになります。

そして、自分が「できること」に注力していくと、少しずつですが興味を持つことができるようになります。

ようは、「自分のため」になるという意識をすることが重要なのです。

毎日に変化がない

毎日同じ作業の繰り返しだと、変化がなく飽きてしまいます。

去年と同じことをしていると、成長が止まってしまうかもしれません。

僕は20年社会人生活をしていますが、なんとなく過ごしていて良い変化が起きたことはありませんでした。

何か良い変化がある時は、大抵の場合、自分が変わった時でした。

怖いことですが、会社によっては定年まで変化がない場合もあります。

思考停止すれば楽ではありますが、将来苦しくなる可能性が高いです。

変化しないとダメなのか

なりたい方向を目指すべき

残念ながら、会社は個人のキャリアや人生のことまで、細かくは考えていません。

会社からの指示に受け身でいると、いいように使われるだけです。

変化を恐れて「何も身につかなかった人」を、僕は面接でたくさん見てきました。

変化がない状態は、マンネリ化しているとも言えます。

仕事がマンネリ化する原因は主には、以下の3つがあります。

勉強しなくてもできる仕事

同じ仕事を同じやり方でやっている

新しい仕事をしていない

なるべくリスクをとらないように、「できる仕事」ばかりを続けているとマンネリ化します。

余計なミスをしたくない気持ちや、忙しくなりたくない気持ちはよくわかります。

しかし、自分から仕事の範囲を広げていかない限りは、基本的には同じことの繰り返しです。

自動的にキャリアが広がったり、自分が望むような変化が起こることはないのです。

僕のおすすめとしては、「ちょっと」頑張ればできそうなことは、積極的に取り組むことです。

そうやって、いろいろな仕事を経験していくと、仕事の幅が広がります。

僕は自分の本業ではない仕事を数多く経験してきたことで、デザインなど幅広く対応できるようになりました。

仕事の幅が広がっていけば、キャリアアップやキャリアチェンジという選択肢を増やすことができます。

20代の可能性を最大に!未経験歓迎の求人と丁寧な面接対策で、あなたの理想の転職をサポートします。

\20代で転職するならココ!/

登録はたったの1分

社会人3年目で転職を考えたほうがいい状況をベテラン人事が解説

ここでは社会人3年目で転職を考えたほうがいい人の特徴を話します。

正直長く勤めることだけが正解ではありません。

紹介するような特徴に該当していたら、次の会社を探すタイミングなのかもしれません。

- 仕事にやりがいを感じない

- 頑張ってるのに評価されない

- 人間関係が悪く改善されない

仕事にやりがいを感じない

やりがいを感じなくなったら辞めどきのサインかもしれません。

仕事は楽しくやりがいのあるものばかりではありませんが、1週間、1ヶ月と長い期間やりがいを感じられないのは問題です。

やりがいを感じるのは大きく3つあります。

- 興味がある仕事に打ち込んでいる時

- 目標を達成できそうな時や達成した時

- 自分の強みを発揮できていると感じる時

基本的にやりがいというものは、自分の価値観に強く影響を受けます。

価値観は仕事をする上で重要だよ

価値観とズレた仕事をしているとやりがいを感じにくくなってしまうものです。

また、新卒で入社した時はやりがいを感じていたのに、入社3年目になったら感じなくなったということも。

これは経験を重ねたことで価値観が変わったり磨かれたりするからです。

場合によっては仕事そのものを変えたほうが良いかもしれません。

価値観が変わったのに同じ仕事を続けていると、やりがいを感じなくなってしまうからです。

今の自分が何に興味があって、これからどうなりたいのかということを棚卸しして整理することをおすすめします。

整理できたらその価値観に合った企業を探していきましょう。

頑張ってるのに評価されない

頑張っても評価されない会社は辞めた方がいいです。

なぜなら評価されなければ年収は上がっていかないからです。

とてもシンプルですが社会人として働く上では意識すべきポイントです。

収入を上げていくことは大事

僕は8回の転職を経験し、数多くのブラック企業を見てきましたが評価されない環境はふつうに存在します。

- 人事制度がないか古すぎる

- 管理職が評価できない

- 業界的に昇給にしくい

人事制度がない会社は評価をしないこともあります。

そもそもですが、評価して報酬を上げなければいけないという義務はありません。

一生同じ給料という会社もあり得るのです。

そんな努力をしても評価されないような会社に長年居続けても、改善される可能性は低いです。

会社から評価されることだけを意識する必要はないものの、頑張っているならその分対価をもらうべきです。

僕はブラック企業からホワイト企業に転職したことで、適切な評価を受けることができて年収が上がりやすくなりました。

人間関係が悪く改善されない

前提ですが人間関係の問題はどこの会社でも起こります。

人の悩みの80%は人間関係と言われており、人と関わり働く会社では人間関係の問題がつきものです。

本当にどこでも同じような問題ばかり

そのため、転職したら問題が全部解決するようなことはないので気をつけてください。

ただし相性の問題は別です。

どうしても合わないという人物がいる職場は、その人が辞めない限り人間関係は改善されません。

僕の経験上、問題がある社員ほど辞めないという傾向があるのを見てきました。

問題を引き起こす原因や、人間関係を悪くさせるようなタイプがいるといつまでも改善されません。

上記にあげたような人たちが存在していて、悪影響を受けているのであれば転職も選択肢にいれていくのがいいでしょう。

人間関係の問題はどこにでもあるものの、トラブルメーカーは企業によってはいない場合もあるからです。

「このままでいいのかな…」と悩みがちな20代。Re就活エージェントで未経験から始められる新たなキャリアを見つけませんか?

\20代で転職するならココ!/

登録はたったの1分

社会人3年目で転職をするメリットとデメリット

ここでは社会人3年目が転職するメリットとデメリットをまとめました。

僕は20年社会人をやっていますが、3年目で転職するのは大いにありだと思っています。

記事でもお伝えしますがキャリアチェンジは早い方がいいからです。

早めにキャリアチェンジできる

心理学者のクランボルツ教授によれば、キャリアの80%は偶然決まると言われています。

決めたようにキャリアは進んでいかないということですね。

僕自身も最初はグラフィックデザイナーでしたが、会社が倒産したりしていつの間にか人事のキャリアを15年以上も経験しています。

入社3年目の時期は僕はコールセンターで働いていましたし、本当にキャリアは偶然決まるものだと実感しています。

きっかけはわからないよ

僕がいいたいのは偶然キャリアが決まるということだけではありません。

仕事というのは経験しない限り合っているかわからないのです。

そのため、できるだけキャリアチェンジを経験することをおすすめします。

無計画にいろいろと転職してしまうとジョブホッパーになりますが、計画的にキャリアチェンジすれば唯一無二の経歴をつくることが可能です。

1社目で気づいた価値観や強みを理解して、2社目は違う仕事を挑戦してみるほうが可能性が広がります。

第二新卒枠がギリギリ使える

入社3 年目はギリギリ「第二新卒」扱いを受けることができます。

第二新卒は新卒が早い段階で、離職した場合に分類されるものですが、入社3年目もそのうちに入るのです。

チャンスだね

転職市場で第二新卒は人気で需要もあります。

第二新卒だけをターゲットにした転職エージェントも存在するほどです。

- 社会人経験を積んでいる

- ビジネスマナーなど基礎ができている

- まだ会社の色がついていない

新卒でコストのかかる初期教育を終えた状態なのが第二新卒です。

企業にとっては新卒と同じくらい採用したいと考えるものなのです。

1回目は誰だって間違えるといった感覚で面接もしてくれることもあり、一般的な中途社員よりは転職のハードルが低いことがメリットです。

長く居続けると辞める理由をしっかり説明する必要がありますが、第二新卒であればそこまで深い理由は求められません。

ミスマッチを経験する可能性がある

転職するとミスマッチしてしまう可能性があるのは、どの年代になっても同じです。

ぶっちゃけミスマッチをするリスクを覚悟したうえで、転職することをおすすめします。

身も蓋もないことを言っているように感じるかもしれませんが、事実です。

ミスマッチは避けにくいんだ

僕がお伝えしたいところは、ミスマッチを前提に転職はしていきましょうということです。

ミスマッチを恐れて行動ができないでいるとどんどんと、キャリアの選択肢が狭くなる一方です。

デメリットとしてミスマッチの可能性をあげましたが、ミスマッチを経験しなければ自分にとって重要だと感じるものがわからないままになるというリスクもあります。

そのため、ミスマッチはできるだけ避けるように努力しつつも、ミスマッチを経験したらそこから学習するということを繰り返していけばいいのです。

前職が良かったと感じることがある

転職すると前職が良かったと感じることがかなり高確率で起こります。

こちらもミスマッチと同じように、転職しないとわからないことなので正直避けにくいものです。

前職ではストレスだと感じていたものが、実はそうでもなかったというようなことはよく起こります。

なんなら次の会社の方が、耐えられないようなストレス源が存在していたというようなケースもあります。

僕はたくさん経験したよ

そんなことを言われると転職するのが怖くなるかもしれませんが、辞めない限り前職の良さとは気づきにくいものです。

アドバイスとしては、転職するタイミングの見極め方としては「もう無理」と限界を向かえそうだと感じた時です。

逆を言うともう無理というほどでもない場合は、耐えられているので辞めると後悔する可能性があります。

未経験転職も安心!経験豊富なアドバイザーと一緒にキャリアを描く、Re就活エージェントのサポートを体験してみませんか?

\20代で転職するならココ!/

登録はたったの1分

成長するために社会人3年目までにやるべきこと

ここまでは自分のことを、ポンコツだと思ってしまう原因についてお話ししてきました。

社会人3年目は、仕事が一巡して仕事や将来について、漠然とした不安を抱えてしまう時期です。

まだ焦るような時期ではないのですが、自ら行動をしない限りは変化は起こらないので注意が必要です。

ここからは社会人3年目までに、やるべきことをお伝えします。

もちろん社会人3年目までにできていなくても、いつからはじめても大丈夫なので安心してください。

本を読むことの重要性

自己投資をして理想を見つける

自分が成長できる環境を考える

本を読むことの重要性

本を読むことは、知識を得る以上の価値があります。

著者の経験を本を通して知ることで、何人分もの人生を追体験することができるのです。

僕は読書を通じて、この「他人の人生」を経験できることを知りました。

著者の中には、絶対に会うことができない人もいます。

そういった偉人の人生を、若いうちに少しでも追体験できることは、大きな価値があるのです。

しかし、今はタイパ(時間対効果)という言葉があるように、コンテンツが溢れています。

多くのコンテンツの中で、時間のかかる本を選ぶというのは、すこしハードルが高いのかもしれません。

文部科学省の調べで21歳の読書量は、「まったく読まない」が約62%と半数以上となっています。

「この1カ月に読んだ紙の書籍(本)の数」との質問に「0冊」と答えたのは62.3%に上った。「1冊」19.7%、「2、3冊」12.3%、「4冊以上」5.8%だった。

日経新聞|21歳の6割「まったく本を読まない」 文科省22年調査

今は動画やゲームなどスマホ1つで、あらゆるコンテンツにアクセスができるので、仕方がない面もあります。

ただ、僕は社会人を20年経験してきましたが、動画やゲームが思考や行動に影響を与えたことはあまりありませんでした。

ゲームは好き

僕も好きだけどね

僕が本をおすすめする理由は、思考と行動に変化が起きるからです。

変わった行動には、以下のようなものがあります。

早起きするようになった

勉強をするようになった

記録をとるようになった

本のおかげで、「行動する意味」がわかり、めんどくさいことでも続けることができています。

すべての本が変化を起こしてくれるわけではないのですが、感覚的には10冊のうち1冊くらいの確率です。

僕はこの行動を変えてくれる本だけを「良書」としています。

この良書に出会うことで社会人としての人生は大きく変わるので、自分にぴったりの「良書」に出会うためにも本を読むことをおすすめします。

自己投資をして理想を見つける

本で刺激を受けた次は、自己投資をして学んでいきます。

学ぶといっても、興味があることを試してみるという程度です。

本はそのきっかけをくれます。逆に本を読まない場合は、そういった興味の幅は経験上あまり広がりませんでした。

仕事もそうなのですが、実際にやってみないと自分が「好き」かどうかわかりません。

仕事では試すということは難しいですが、趣味の範囲ならいくらでも試すことができます。

色々やってみる

それがおすすめ

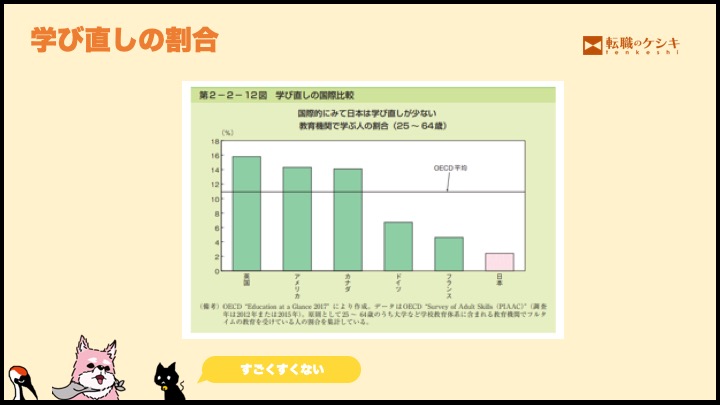

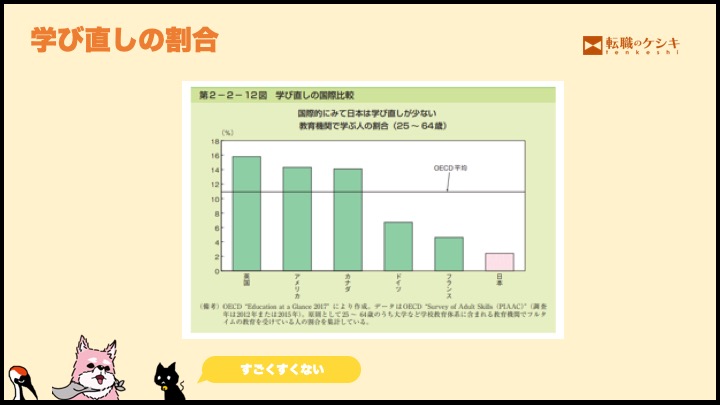

このように社会人になってから、何かを学ぶことを「学び直し(リカレント教育)」と言います。

実はほとんどの人がこの学び直しをしていません。

内閣府の調べでは、社会人が学び直しをしている割合は「2.4%」と極端に少ない状況になります。

国際的に見ても、大きく下回っておりほぼ最下位です。

多くの人が学校で学んだことだけで仕事をしていて、社会人になってから何かを学ぶという必要性を感じていません。

この記事を読み、「学び直し」について知ったあなたは、周りより何歩もリードできます。

興味が向いたことに自己投資して学ぶだけで、周りと差をつけることができるのです。

ちなみに、僕が実際に学んだ代表的なものは以下です。

MBA(経営学修士)

国家資格キャリアコンサルタント

プログラミングスクール

他にもいろいろ試してみましたが、やってみて良かったと感じたのはこの3つです。

特にプログラミングスクールは、エンジニアの気持ちを理解するのに役立ちました。

また、自分がキャリアチェンジするほどは、プログラミングに惹かれなかったという点にも気づけて良かったです。

自己投資による学び直しは、お金も時間もかかって大変です。

しかし学び直しで得る経験は、仕事をしているだけでは見つけることのできない、「自分の理想」を探すきっかけになります。

やってみないとわからないという前提の上で、ぜひ興味のあることに対して、自己投資することをおすすめします。

自分が成長できる環境を考える

自分に合う環境というのはあります。

環境のせいにするのはよくないという考え方もありますが、僕は働く環境の影響はかなり大きいと考えています。

僕自身8回の転職で、環境を8回変えてきたので環境の違いをよく実感しています。

どういう環境が正解ということはなく、正解は人それぞれです。

ただ、そこで働く先輩社員は、ほぼイコールで自分の将来です。先輩に尊敬できる人がいない場合は、自分にとっては合わない可能性があります。

先輩が仕事してない

それはやばいよ

働く環境の選択肢としては、企業のタイプ別で3つあります。今の環境と照らし合わせてみてください。

大企業

中小企業

スタートアップ

大企業は文字通り大きな規模の会社です。そのため、マニュアルが整備されていたり研修が充実しているので、基礎を固めるには最適な環境です。

一方、組織は大きくなればなるほど、仕事が細かく分かれていくという性質があります。幅広く経験していくという意味では不向きです。

中小企業は人数が少なく、環境が整備されていない場合が多いです。ただ、人数が少ない分幅広く仕事を経験することができます。

自分の本業以外も経験できる可能性があり、キャリアパスを広げられる可能性があるのが良いところです。

最後のスタートアップは、「ハイリスク・ハイリターン」な環境という表現が正しいと思います。

ほとんどの場合ハードワークになりがちですが、同じ方向に向かって走れるのであれば成長できる環境だと言えます。

ただし、いつ倒産してもおかしくない、というハイリスクが存在します。

倒産によって予期せぬ転職や、キャリアチェンジが発生する可能性があることに注意しましょう。

また、企業のタイプではないのですが、「ゆるブラック企業」という存在があるのをご存知でしょうか。

仕事はきつくなく居心地も悪くないが、スキルアップができずに成長できないと感じる会社・職場のことをいうようです。

マイナビ│若手社員の「ゆるブラック」という感覚の裏側にあるもの

明確な定義はありませんが、簡単に言うと「ぬるま湯」で成長ができない会社のことです。

別名でパープル企業とも言われています。

僕は長く人事をしていますが、本当のブラック企業はこの「ゆるブラック企業」だと考えています。

ブラック企業は確かに、ブラックと言われるほどハードワークを強いられますがその分成長はしています。

僕の場合はブラック企業の経験がキャリアアップにつながりました。

一方でゆるブラック企業は、成長ができず年齢を重ねてしまうという、とんでもないリスクを抱えています。

もし「ゆるブラックにいるかもしれない」と思った場合は、できるだけ早めに環境を変えることがおすすめです。

キャリアの選択肢を広げるなら今!Re就活エージェントで20代だからこそ挑戦できる未経験歓迎の求人に出会えます。

\20代で転職するならココ!/

登録はたったの1分

まだ遅くない!これから成長するためのポイントを人事が解説

ここまでは社会人3年目までに、やっておいたほうがいいことを、お伝えしました。

はじめるタイミングは、3年を超えていても大丈夫です。

やらねばと感じた時がはじめるタイミングです。

ここからは、少し人事目線も交えながら、「成長する」ために意識すべきポイントをお伝えします。

スキルよりコミュニケーション能力

4つの不安があることを知る

壁打ちとフィードバック

スキルよりコミュニケーション能力

「成長」と聞いて、あなたはどんなイメージを持ちますか?

多くの人は「スキルアップした自分」を、イメージするのではないでしょうか。

確かにスキルアップによって仕事ができるようになることも、成長の1つといえます。

スキルアップした結果、仕事を任せてもらってやり遂げられると、達成感とともに成長を実感できるものです。

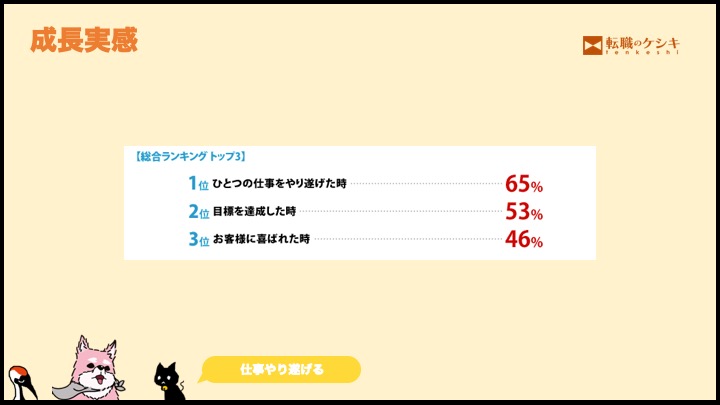

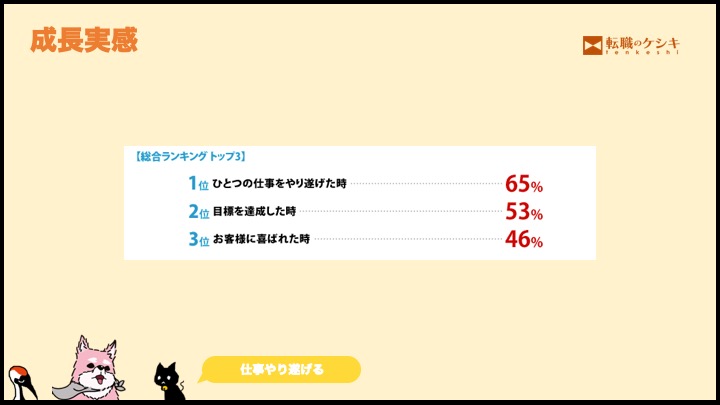

エンジャパン社の調べによると、成長を実感できた経験の1位には、「1つの仕事をやり遂げた時」があがっています。

僕も数ヶ月かかるようなプロジェクトをやり終えた時は、スキルアップして成長できたように感じました。

一方で、仕事をやり遂げるためには、周囲の協力が欠かせないのも事実です。

入社3年目に頑張ってスキルアップしたとしても、周囲との信頼関係を築けていないと、仕事はうまく進みません。

成長って自分だけでできないのか

周りと一緒に成長した方が早いよ

アフリカのことわざに「早く行きたければ一人で行け、遠くへ行きたければみんなで行け」というものがあります。

まさに社会人生活は、このことわざ通りだと思います。

僕は社会人生活20年ですが、仕事で重要なことはスキルよりも周りとの「コミュニケーション」だと実感しています。

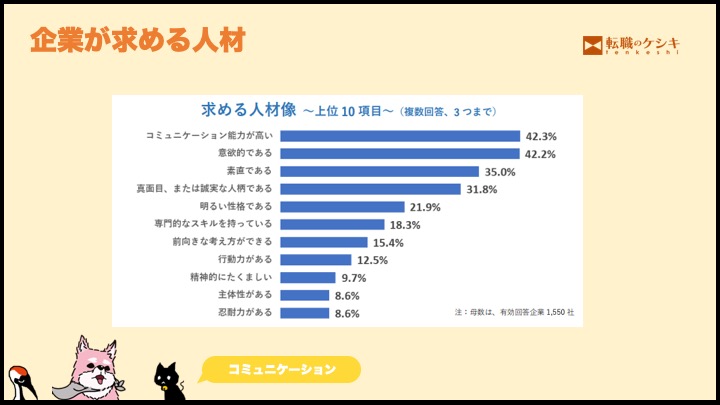

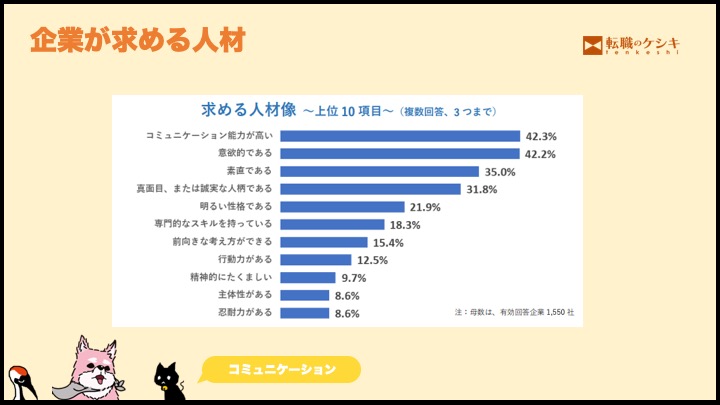

実際に帝国データバンクの調べでも、企業が求める人材像の能力は1位は「コミュニケーション能力」です。

成長にはスキルアップはもちろん必要ですが、スキルを十分に発揮するためには、周りとの信頼関係が必要です。

入社3年目からでもコミュニケーション、つまりは信頼関係の築き方に意識を置くことができれば大きく成長できます。

なぜなら1人ではなく、周りと一緒にやり遂げることが可能になるからです。

周りと一緒に仕事を進めていくことを「巻き込み力」と言いますが、面接で会社や人事が評価するポイントは、この巻き込み力です。

1人でやり遂げることができる仕事はたかが知れています。

会社は周囲とどうやって、「仕事を前に進めたのか」というコミュニケーション能力を知りたいのです。

そのため、まずはどうやったら、周りとうまくコミュニケーションができるのか、ということを考えていくことをおすすめします。

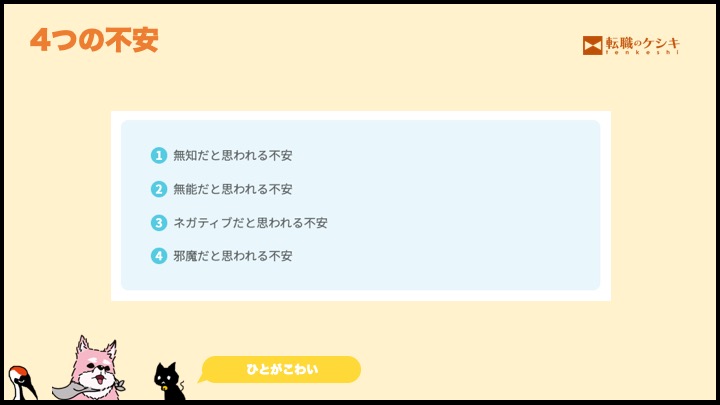

4つの不安があることを知る

僕たちには、誰にでも「4つの不安」というものがあります。

職場に限らず、人と向き合う時に感じるのが、この4つの不安というものです。

あなたも職場で、この4つの不安を感じる瞬間がありませんか?

正直、僕は毎日感じています。

この4つの不安が及ぼす最大の影響は、「素の自分」を出せなくなることです。

素の自分を出せないというのは、どういうことかというと「ずっと緊張している」ようなものです。

人は緊張していると、本来の能力を出すことができません。そのため、できるだけこの4つの不安を取り除くことが重要になります。

人が怖いよ

大丈夫みんな同じだよ

ちなみに素の自分をさらけだせる状態のことを、「心理的安全性が高い」と言います。

「心理的安全性(psychological safety)」とは、組織の中で自分の考えや気持ちを誰に対してでも安心して発言できる状態のことです。

リクルート|心理的安全性とは

前述したように周りと信頼関係を築くことは仕事をやりとげるための最初のステップです。

そのためにも、できるだけ自然なコミュニケーションを心掛けていくべきです。

僕がおすすめする、自分でできる4つの不安の取り除き方をご紹介します。

顔を見て挨拶をする

機会があれば雑談をしにいく

飲み会などで弱みを見せる

挨拶はコミュニケーションの基本ですが、きちんとした挨拶をする人には好印象を持つものです。

また、雑談やオフの話での弱みを話すという行為は「自己開示」と言って、心理的安全性を高める効果が自分と相手どちらにもあります。

シンプルに自分が話した内容を、聞いてもらえるだけでも一定の効果があります。

意外と忘れがちな点としては、自分も不安を感じているように相手も同じ不安を感じているということです。

本来は人事や会社が環境を整えるべきですが、そうではない場合は自分で動かないと4つの不安がつきまといます。

ぜひ自分から「話しやすい人」ポジションを目指してみてください。

壁打ちとフィードバック

この項目の最後は、壁打ちとフィードバックについてお話します。

4つの不安をやわらげて周囲とコミュニケーションがとれるようになったら、壁打ちとフィードバックをしてもらうことをおすすめします。

【壁打ち】考えていることについて意見交換すること

【フィードバック】仕事について指摘や意見をもらうこと

壁打ちもフィードバック反応をもらう点では同じですが、「結果」と「過程」という違いがあります。

小さなプライドを守るために、ひとりで問題を抱え込むのではなく、周囲の人々に「壁打ち」をお願いしたほうがいい。自らの「悩み」を打ち明けて、「助けてください」「知恵を貸してください」と頭を下げればいいだけのこと。余計なプライドを捨てることは、重要な「ディープ・スキル」なのです。

ダイヤモンド│【すごい思考法】「賢い人」が難題を解決するときにやっている“超シンプルな方法”とは?

僕は「完璧な仕事」というものは、存在しないと考えています。

完璧だと思ってたとしてもそれは本人の思い込みだったりします。

思い込まないようにするために、壁打ちやフィードバックを受けて改善すべき点を教えてもらうのです。

大事なのは「ムカつく」といった態度を出さないことだと思います。素直な気持ちで受け止めることが壁打ちやフィードバックを受けるときのポイントです。

壁打ちやフィードバックにも質があって、本当に重要なことを教えてくれる場合と、そうでない場合があります。

「話を聞いていないという」印象を持たれたら、次回以降細かくフィードバックはもらえなくなる可能性があります。

結局ここでも、周囲との信頼関係が重要な鍵を握っているのです。

僕は残念ながら、会社ではまともな壁打ちやフィードバックは期待できませんでした。

そのため、わざわざお金を出して、そういったフィードバックを受けることができるコンサルティングを受けていました。

自分の考えは誰かに「話す」ことで整理できます。ポジウィルキャリアの無料相談を使って整理するのがおすすめです。

お金を出す価値があるほど重要なのが、壁打ちとフィードバックです。

良質なフィードバックを受けることができれば、結果的にあなたを成長させてくれるはずです。

未経験でも安心して挑戦できる20代特化のサポートが魅力!Re就活エージェントでキャリアの新しい一歩を踏み出しましょう。

\20代で転職するならココ!/

登録はたったの1分

社会人3年目でもう疲れた…まだ大丈夫な理由とは?

ここまでは成長するために重要なことを、人事の目線も加えてお伝えしました。

入社して3年目、いえ20代はどうやって「コミュニケーション能力」を高めるか、と言う点に意識を置くべきだと思います。

僕は幸い20代のうちに、営業を経験したことでコミュニケーションの重要性を理解することができました。

この最後の項目では社会人3年目で、疲れてしまっても大丈夫と言える理由をお伝えします。

まだ焦るタイミングではないので、落ち着いて行動していきましょう。

キャリアは計画通りにいかない

会社の評価は参考程度にしておく

死ぬ気で努力する時期を決める

キャリアは計画通りにいかない

社会人3年目になると、入社当初に想像していた自分とのギャップが見えてきます。

また仕事や人間関係といった、生々しい現実の問題にもぶつかる時期です。

そうした中で多くの人は、「このままでいいのだろうか」といった、漠然とした不安を抱えることになるのです。

スタンフォード大学のジョン・D・クランボルツ教授によると、キャリアの80%は「偶然」によって決まると言われています。

逆の見方をすると、キャリアは20%程度しか計画的に進まないと言うことができます。

これを「計画的偶発性理論」と言います。

中長期的なゴールを設定して頑張るのはむしろ危険であり、努力はむしろ「いい偶然」を招き寄せるための計画と習慣にこそ向けられるべきだと主張し、それらの論考を「計画された偶発性=プランド・ハップンスタンス・セオリー」という理論にまとめました。

新R25│成功者のキャリアは8割が偶然。それを引き寄せられるのは、“試し上手”で“やめ上手”

計画的偶発性理論とは、偶然をいかしながら、自分のキャリアをひらいていくという考え方なのです。

僕の今のキャリアもほとんどが偶然でできています。

最初の職種であるデザイナーくらいしか、計画していた通りにはなっていません。

本当に20%くらいなの?

そのくらいしか計画通りじゃないね

辞めるしかない状況や、人生の転機が訪れたことで大きくキャリアは変わってきました。

会社の倒産

起業の失敗

嘘の求人

ここまでの転機が起きるかはわかりませんが、特に転職など環境を変えていくと予想外の事態に遭遇することがあります。

一方で、計画できないのなら、何もできないのかというと、そうではありません。

計画的偶発性理論を参考にすると、「偶然」というチャンスを掴みにいくことが重要と言われています。

偶然をつくるポイントは「たくさん試してみる」ということです。

たくさん試すことで、自分から偶然をつくることができるのです。

試す方法としてあまりリスクの高くないものとしては、副業や自己投資があります。

本業をキープしながら、自分の可能性を探ってみるという行動が偶然を生み出すきっかけになります。

会社の評価は参考程度にしておく

ここまでは、「会社」の中でどう成長すべきかという内容でした。

社会人3年目という時期は、どうしても「会社」を中心に考えてしまうものです。

なぜなら、「成長していないかもしれない」と感じるくらい自分に自信がないので、転職という選択肢を積極的に考えることができません。

しかしこれからの長い社会人生活で、現在勤めている会社だけで終わるということは現実的ではありません。

どちらかというと、転職しない限りは思うようなキャリアアップは、描けないと考えたほうがよいです。

僕は人事として、会社の制度づくりや採用活動をしています。そのため、会社というものの仕組みをよく理解しています。

基本的に会社には「箱」のサイズがそれぞれにあります。

箱という例えは、人を雇える人数や、用意できる役職の数を入れる容器という意味で使っています。

たくさん昇格できたり、年収をアップすることができるかどうかは、この会社の「箱」次第です。

無限に昇給できるわけではなく、裏ではしっかりと天井が存在します。さらにその天井によって、会社でのキャリアアップのペースが決まります。

どれだけ必死に成長したり頑張っても、会社の「箱」によってキャリアアップのペースは決まっているのです。

え、頑張っても無駄なの?

そんなことはないんだよ

会社の「箱」が自分の成長より早く大きくなれば、チャンスはありますが、それは自分でコントロールできるものではありません。

一方でスタートアップ企業の場合は、数年で「箱」が大きくなることを体感できるので、人生で一度は経験しておくことをおすすめします。

そのため、入社3年目の今から、近い将来に会社の「箱」のサイズが合わなくなる可能性を考えて、転職を視野にいれていくべきです。

転職を前提に働いていくと考えれば、今の会社からの評価はあくまでも参考程度でよいのです。

なかなか会社から評価されずに「成長していないのかも」と悩むよりは、自分が身につけたい経験やスキル獲得に意識を置いたほうが精神衛生上プラスです。

ちなみに人事は「会社からの評価が高かった」ということは、どうとでも言えることなので採用面接においてあまり参考にしません。

前職の評価は参考程度に聞いています

ようは、経験やスキル獲得といった「自分でコントロールできること」に集中するべきなのです。

しかし、サボっていいという話ではありません。会社都合で評価が低かったとしても、やることはやっている状態にしておく必要があります。

「やること」というのは実績づくりです。どんなに評価が低くても、その場においてやるべきことはやってきたということが実績になります。

最初の転職では、このやりきった経験が実績となり、次の会社が評価する基準となります。

そのため、評価は参考程度にしておいて、自分でコントロールできる「やるべきこと」に意識を向けていきましょう。

死ぬ気で努力する時期を決める

社会人3年目は「全力」を出した経験は少ないと思います。

僕もそうでしたが、基本的に受け身で仕事をしていることが多かったです。

どちらかといえば、仕事より趣味やプライベートの方が充実していたように思います。

そして、入社3年という時間がいつのまにか経ち、「どこか成長できていない気がする」と漠然と悩んでしまうのです。

怖いことですが、このサイクルは自分で、意識して変えない限り何10年も続いていきます。

ぎゃあああ

ホラーだよね

僕はもう社会人経験が20年を超えます。

これまでに面接で、新卒時代から何も変わっていない人をたくさん見てきました。

彼らは変わっていないというよりは、「変わろうとしなかった」と言った方が正しいと思います。

もちろん変わる必要を感じなければ、変わらなくてもいいのです。

一方で成功や、自分が望むものに近づくためには、何かしら変わる必要があります。

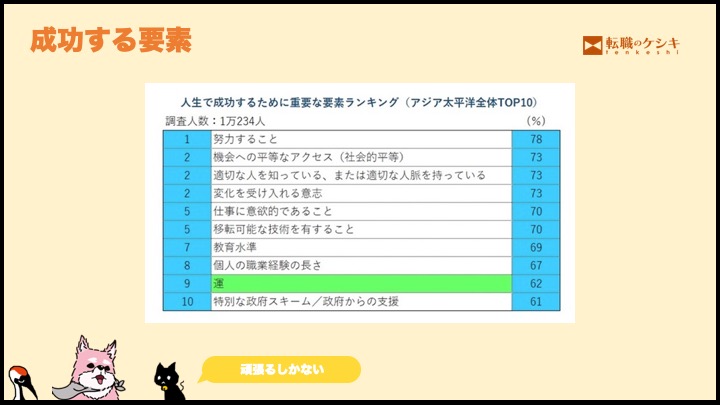

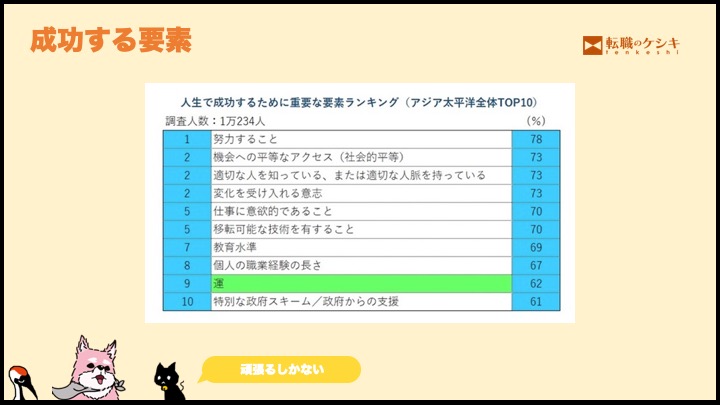

リンクトイン社の調べでは、成功に必要な要素はアジア全域で「努力」が1位です。

努力という言葉は泥臭いですが、ありたい姿に近づくためには必須です。

ここで1つ、僕が面接でよく使う質問をさせてください。

「今までに死ぬ気で努力したことはありますか?」

まだ、そんな経験をしたことがない、という人はぜひ一度は「死ぬ気で努力すること」を探してみてください。

少なくとも半年から、1年以上継続するようなものがおすすめです。

資格取得

社会人大学

本業の仕事

自分がどれだけ頑張れるのかがわかりますし、やり切った後には必ず揺るがない自信がついてます。

それこそ成長を感じられるはずです。

僕は何度か死ぬ気で努力をしたことがあります。

特に社会人大学に通いながら、MBAを取得したことは今でも自信になっています。

当時は「娯楽」を捨てて、プライベートは全て勉強というくらいの生活を2年続けていました。

残念ながら友達はいなくなりましたが、そこから人生を立て直すことができたと感じています。

ちなみに、死ぬ気で頑張っても死にはしない、というのが僕の考えです。

人生において一度くらいは「死ぬ気で努力する」という時期をつくることができると、大きく成長することができます。

一方で、はじめる時期に遅いというのはないですが、一般的に年齢が若いほうが体力があります。

年齢を重ねた今、当時のような「無理」ができるかというと、疑問が残ります。

ぜひ早めに努力できる対象をみつけて頑張ってみてください。

20代の可能性を最大に!未経験歓迎の求人と丁寧な面接対策で、あなたの理想の転職をサポートします。

\20代で転職するならココ!/

登録はたったの1分

社会人3年目は焦らず自己理解を深めてメンタルを鍛えよう

最後までお読みいただきありがとうございました。

感謝!

ありがとうございます!

社会人3年目は、学生から社会人として、一人前になる「登竜門」のような時期です。

誰もが経験する時期であり、悩みだということを知っておきましょう。

また、長い人生の中ではまだまだ入口です。どうとでもなるので、ぜひ焦らず行動するようにしていきましょう。

この記事をまとめます。

まずは自分を知ることを意識を向けて自己理解を深める

スキルよりコミュニケーション重視!人間関係を築く

どうなりたいかが最重要項目!あわてずに自分のありたい姿を探求しよう

会社はあなたのキャリアを一生はサポートしてくれません。

経営に近い人事だからわかりますが、自分がなりたいものがなければ、会社のいいように使われるだけです。

成長していくためにも、まずは周囲との信頼関係を築いていきましょう。

そうやって、まずは「人間力」を磨いていくことで道はひらけていくものです。

ぜひ自分のありたい姿をみつけて、そのために進んでください。

この記事があなたの役に立てていれば嬉しいです。

もしあなたが「このままでいいのかな…」と悩んでいるなら、少しだけお時間をください!

Re就活エージェントは20代特化の転職エージェント。未経験からでも挑戦可能な求人を、無料登録をするだけで紹介してくれます。

【20代のうちに未経験転職がマストな理由】

人事の視点からおお伝えすると、1社目で天職に出会える可能性はごくわずか…。

だからこそ早い段階でキャリアの選択肢を広げることが重要なんです!

Re就活エージェントでは、未経験でも安心して挑戦できる「未経験歓迎」の求人を豊富に取り扱っています。しかも担当アドバイザーの80%が第二新卒や既卒就職経験者だから安心して相談できます!

さらに、Re就活エージェントは1社ごと丁寧に面接対策をしてくれるので、選考突破のポイントを抑えることができます。

無料登録はカンタン30秒!まずは現状を相談してみよう!

\20代で転職するならココ!/

登録はたったの1分

僕が厳選した転職エージェントはこちらです!

| Re就活エージェント 総合1位 | ウズキャリ 総合2位 | ハタラクティブ 総合3位 | |

|---|---|---|---|

| ブランドロゴ |   | ||

| 公式サイト | https://re-katsu.jp/career/agent/ | https://uzuz.jp/ | https://hataractive.jp/ |

| おすすめ度 | |||

| 強み | 20代と第二新卒に特化 | 自社基準で ブラック企業排除 | 未経験歓迎求人80% |

| サービスタイプ | 特化型 | 特化型 | 特化型 |

| サポートスタイル | 分業型 | 両面型 | – |

| 年代 | 20~30代 | 20~30代 | 20~40代 |