新卒で1年半で辞めたら人生終わり?

新卒で入った会社を辞めたい…

毎日会社に行くことがつらい

新卒で会社を辞めたら、「もう人生が終わるんじゃないか」と不安になりますよね。

地獄のような就職活動を経て、ようやく入社できた会社を辞めてしまったら「終わりかも」と感じてしまうものです。

- 新卒で辞めることで人生が終わることはないし辞めるなら早いほうが良い

- 自分がやりたいことを整理して第二新卒として再スタートを切る

- 長く働き続けても報われない職場もあるので自分の価値観と照らし合わせる

僕も新卒入社した会社を「1年半」で、早期離職を経験しているので気持ちはよくわかります。

人事ハルシバ

人事ハルシバ正直後悔したよ

一方で僕は現在40代、新卒で辞めても人生は終わることはありません。

僕は、20年近く社会人としてキャリアを築き、人事の経験も15年以上になりました。

当時新卒で辞めたことは後悔していますが、その「選択」があったからこその今があると感じています。

この記事でお伝えする結論は、「新卒で辞めても人生は終わらない」ということです。

ただし、人生は終わらないものの、キャリア的に終わる可能性はあります。

あなたにとって「自分に合ったキャリア」を築けるように、この記事を通じてサポートします。

今回の新卒をテーマとして記事を書くにあたり、新卒について30時間をかけて調査と執筆をしています。

記事を最後まで読んでいただくことで、新卒で辞めても人生が終わらないことを理解できるようになります。

ぜひ最後までお付き合いください!

もしあなたが「このままでいいのかな…」と悩んでいるなら、少しだけお時間をください!

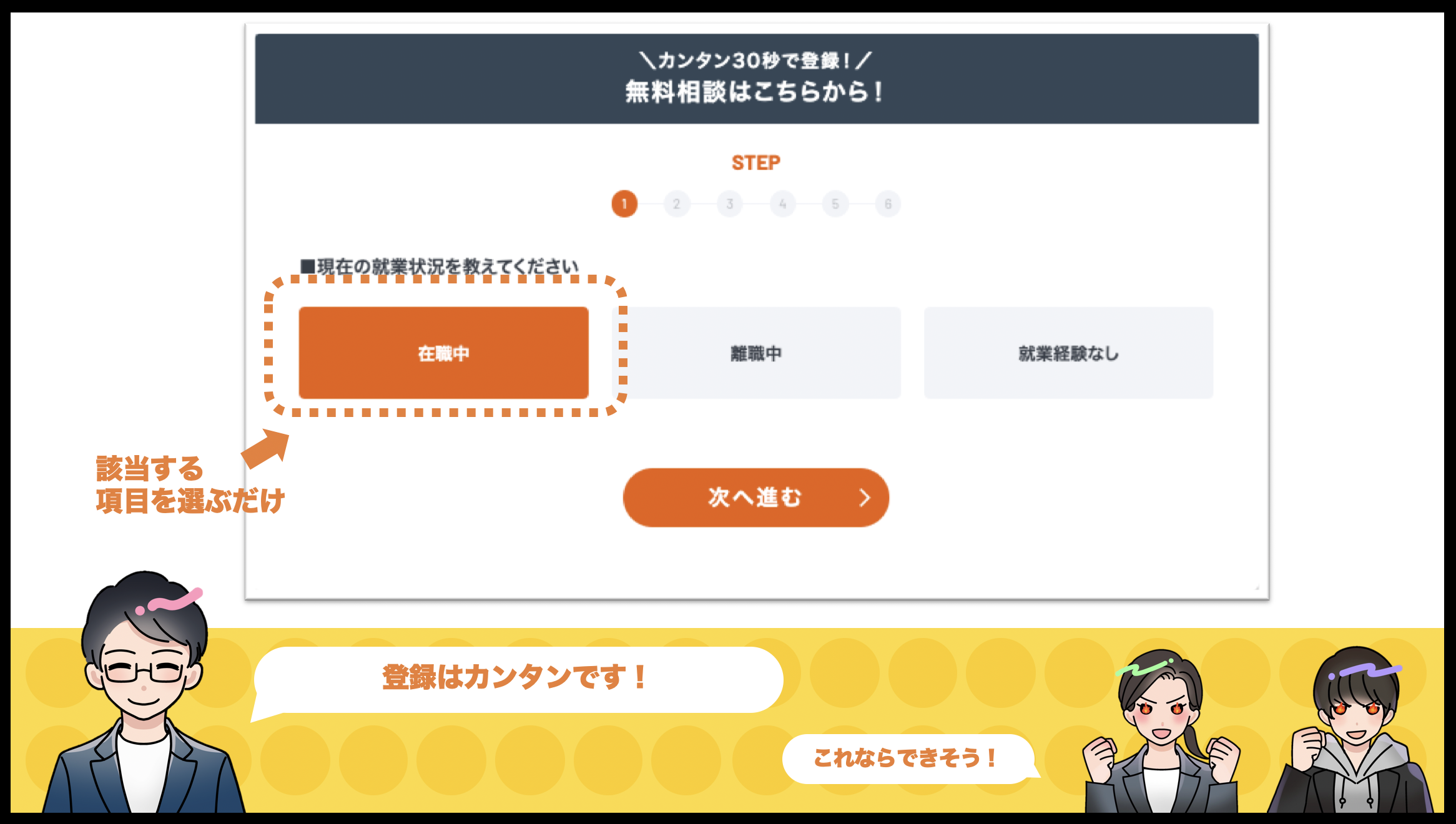

Re就活エージェントは20代特化の転職エージェント。未経験からでも挑戦可能な求人を、無料登録をするだけで紹介してくれます。

【20代のうちに未経験転職がマストな理由】

人事の視点からおお伝えすると、1社目で天職に出会える可能性はごくわずか…。

だからこそ早い段階でキャリアの選択肢を広げることが重要なんです!

Re就活エージェントでは、未経験でも安心して挑戦できる「未経験歓迎」の求人を豊富に取り扱っています。しかも担当アドバイザーの80%が第二新卒や既卒就職経験者だから安心して相談できます!

さらに、Re就活エージェントは1社ごと丁寧に面接対策をしてくれるので、選考突破のポイントを抑えることができます。

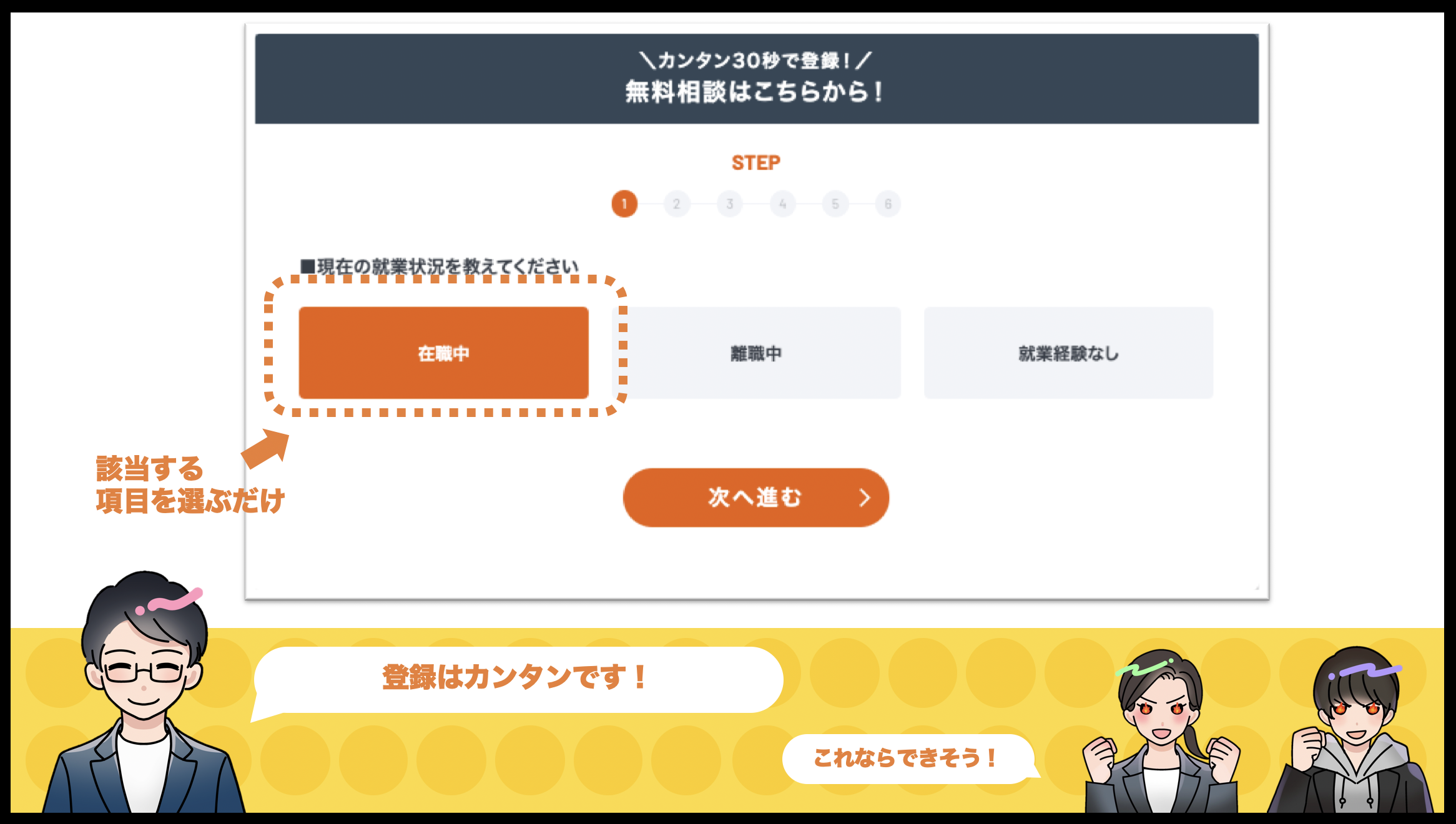

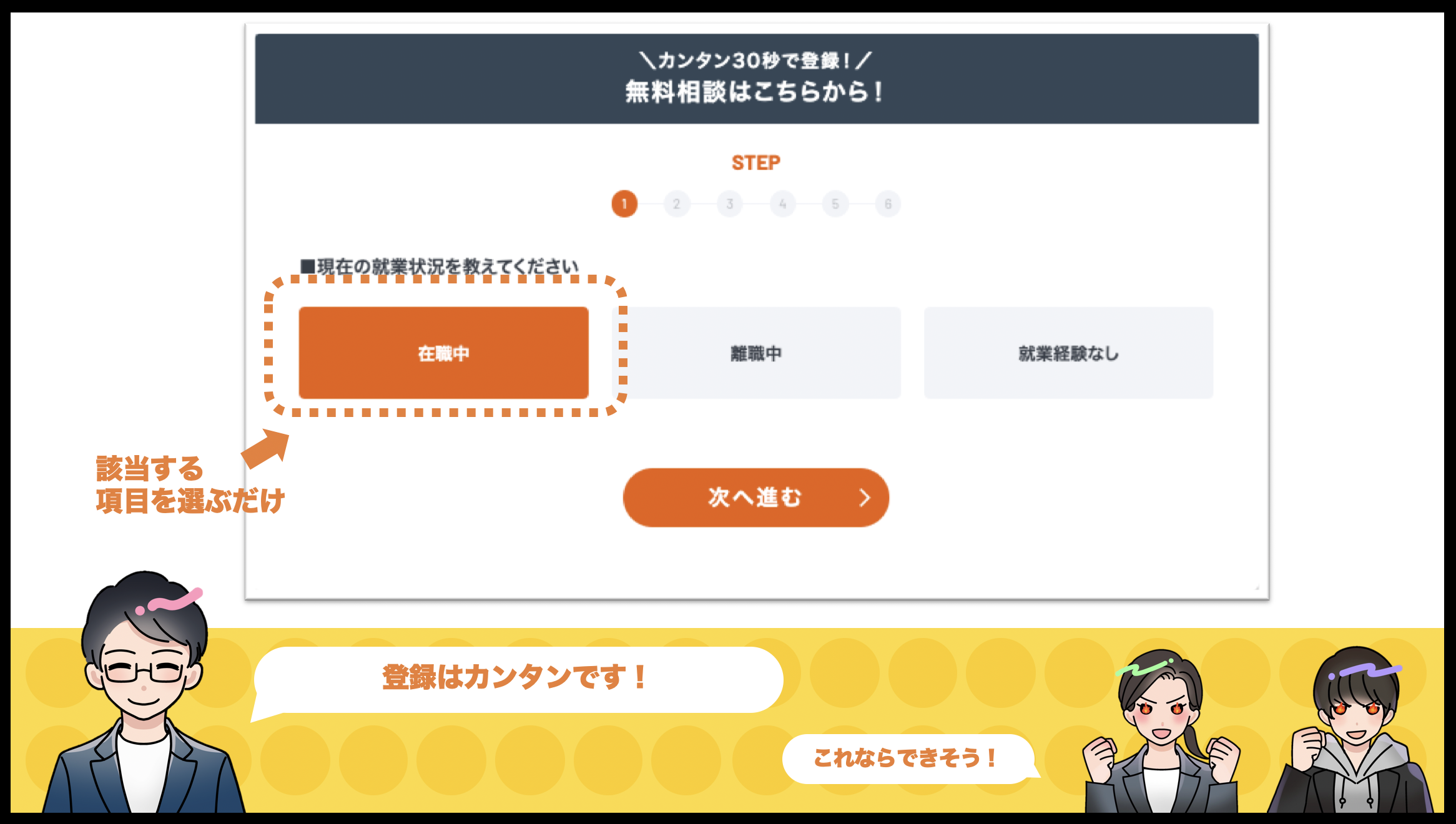

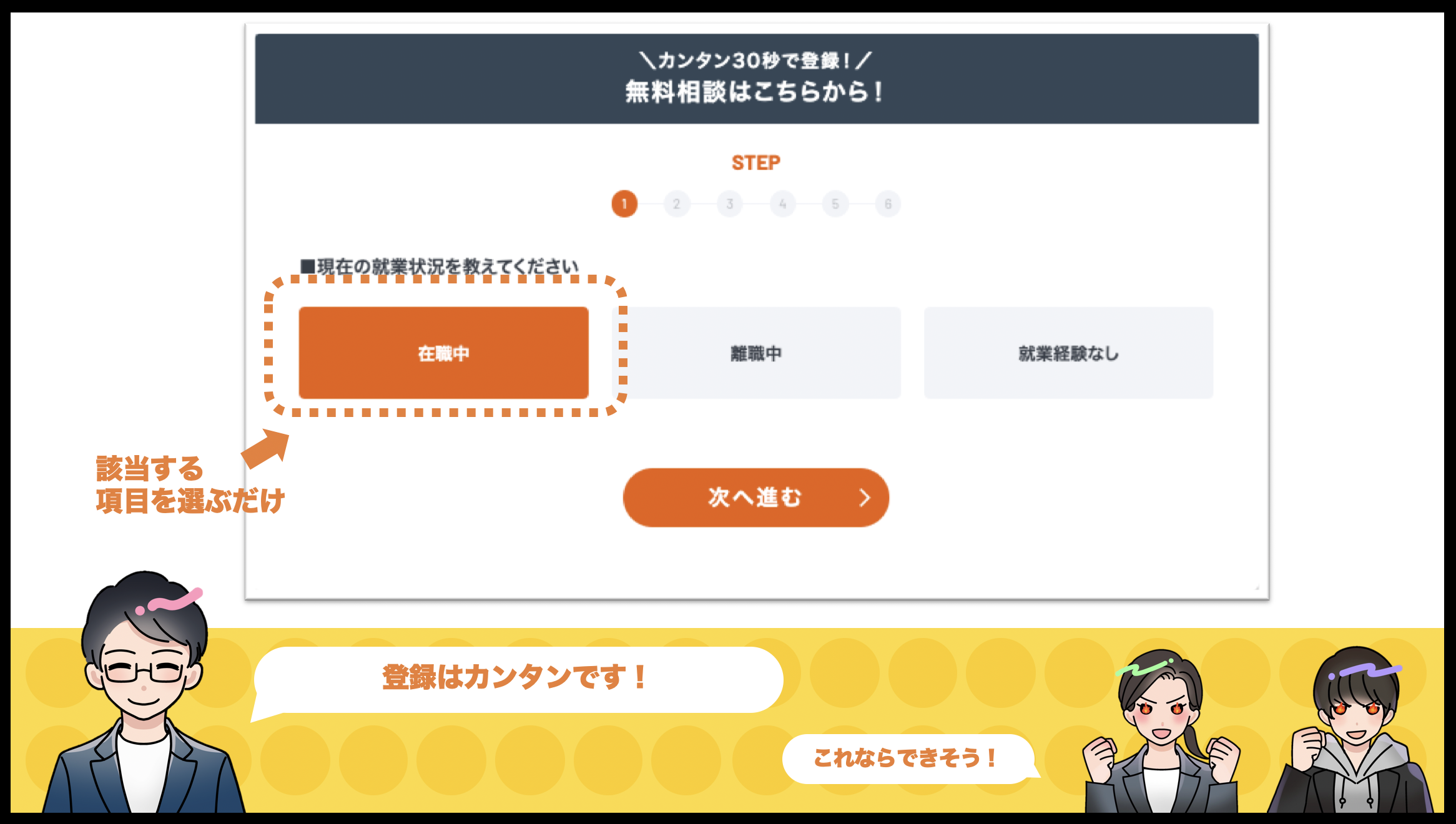

無料登録はカンタン30秒!まずは現状を相談してみよう!

\20代で転職するならココ!/

登録はたったの1分

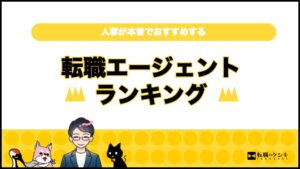

僕が厳選した転職エージェントはこちらです!

| Re就活エージェント 総合1位 | ウズキャリ 総合2位 | ハタラクティブ 総合3位 | |

|---|---|---|---|

| ブランドロゴ |   | ||

| 公式サイト | https://re-katsu.jp/career/agent/ | https://uzuz.jp/ | https://hataractive.jp/ |

| おすすめ度 | |||

| 強み | 20代と第二新卒に特化 | 自社基準で ブラック企業排除 | 未経験歓迎求人80% |

| サービスタイプ | 特化型 | 特化型 | 特化型 |

| サポートスタイル | 分業型 | 両面型 | – |

| 年代 | 20~30代 | 20~30代 | 20~40代 |

新卒で辞めたら「人生終わり」と世間で言われている理由【気にしなくていい】

ここでは新卒で辞めたら人生が終わりだと世の中で言われていることについてお話します。

基本的には、古い価値観である終身雇用制度があった時代の影響が大きいです。

結論として、人生は終わりではないですし気にしなくてもよいです。

- 古い終身雇用制度の価値観が根強く残っているから

- 社会のレールから外れた落伍者のようなイメージがある

- まだスキルが身についていないから

古い終身雇用制度の価値観が根強く残っているから

終身雇用制度というのは、高度経済成長期に定着した日本企業が導入している人事制度です。

戦後などモノを作れば売れるような時代であれば、企業や社会は右肩上がりに成長していくことができるので終身雇用が機能していました。

終身雇用制度を形作っている年功序列の昇給制度や退職金制度などは、業績が右肩上がりであれば持続可能性が高いでしょう。一方、業績が横ばいまたは悪化傾向のなかでは、従業員を長く雇用し給与を上げ続けることは困難です。

引用:ビズリーチ|高度成長経済期に定着した終身雇用

しかし現代では日本の経済は長期間低迷しており、企業の生産性もなかなか上がりません。

さらにVUCAと呼ばれる見通しが悪い時代なので、企業でさえ将来を予測することが困難になっています。

そのため企業は個人のキャリアを一生涯守るようなことは現実的ではなくなっており、1社に一生涯を捧げれば困らないということはなくなってしまいました。

一部大手はまだ大丈夫かも

日本は労働基準法により解雇が厳しく制限されているので、辞めなければ長期間働くことはできるのである意味で終身雇用はまだ残っている状態といえます。

しかし企業の平均寿命はじょじょに短くなっており、僕たちの人生よりも確実に先に倒産する可能性が高いです。

そんな時に使えないスキルや経験だけ身につけてしまっていたら路頭に迷うリスクがあります。

そのため、1社で長期間頑張らなければいけないという思い込みを捨てて、自らキャリアを築く必要があるといえます。

社会のレールから外れた落伍者のようなイメージがある

幼いころから決められた進学コースを進み、ある程度用意されたレールの上を走ることが良いと考える人も少なくありません。

そして前述の終身雇用制度の影響もあり、1社で長く勤め上げるということがよいと認識しているのが僕たちの親世代の価値観です。

20代前半はまだ親の影響力が残っているので、辞めることに対して罪悪感を感じてしまいます。

また日本人は国民性として同調圧力に弱く、世間体を気にしてしまうので「1社目を辞めるなんて自分はダメな人間なんだ」と自己嫌悪に陥ることも…。

決してそんなことはないよ

1社目の会社を辞めることは人生のレールから外れてしまうような刷り込みをされているので、人生が終わってしまうと感じるのです。

ぶっちゃけ日本は「失敗」に厳しいです。

しかしなにかに対する失敗や不合格、倒産といった経験をすることで確実に人は成長していくものです。

ホンダの創業者である、本田宗一郎氏も以下のように述べています。

「私がやった仕事で本当に成功したものは、全体のわずか1パーセントにすぎない。99%は失敗の連続であった。」

簡単に人生は終わりませんし、転職は当たり前の時代になっているので辞めることで絶望する必要はまったくないのです。

まだスキルが身についていないから

スキルが身につかないまま辞めてしまうと、転職ができなくて苦しい思いをするということから人生が終わると考える人もいます。

しかし合わない会社の合わないスキルを身に着けたところで、その仕事を続けていく価値はありません。

もし新卒で入った会社の仕事が合わないと感じたのであれば、それは自分の価値観や適性についての判断材料が見つかったと考えるべきです。

貴重な経験です

スキルがない状態での転職は確かに厳しいと言わざるを得ませんが、次の会社でスキルを身につければいいだけです。

特に新卒の転職は「第二新卒」として市場が確立されており、需要が高いので転職先はいくらでも見つけることは可能です。

1つ人事的にアドバイスをしておくと、スキルというよりはどんな経験をしたいかで会社を選ぶとその後のキャリアに良い影響を与えることができます。

スキルは後でも身につきますが、経験はその時にしかできないものが多いので「20代のうちに積んでおきたい経験」という観点で会社を探すのもありです。

僕は20代のうちにベンチャー企業で「組織の急拡大」という経験をしたことで、その後転職市場でも評価されるようになりました。

未経験でも安心して挑戦できる20代特化のサポートが魅力!Re就活エージェントでキャリアの新しい一歩を踏み出しましょう。

\20代で転職するならココ!/

登録はたったの1分

新卒で辞めることのメリットとデメリットをベテラン人事が解説

ここでは新卒で辞めるメリットとデメリットを整理してお伝えします。

正直なところ新卒で会社を辞めることにはメリットもありますが、一定のデメリットもあります。

デメリットを理解したうえでよく考えて行動していきましょう。

早いタイミングでキャリアチェンジや目標の修正ができる

新卒で会社を辞めることの最大のメリットは「軌道修正」ができることです。

最初から最後までキャリアがストレートな人なんて、ごくわずか。ほとんどの人が紆余曲折して自分なりの仕事にたどり着いています。

早めに自分に合った仕事を見つけるために辞めることはいいことです。

最初に入った会社を信じたい気持ちはわかりますが、ある意味それも確証バイアスの1つです。

自分が信じたいように信じようとしているだけ

心理学者のクランボルツ教授によればキャリアの80%は偶然決まると言われています。

これを計画的偶発性理論というのですが、実際僕も人事という今のキャリアにたどり着いたのは偶然です。

最初のキャリアであるグラフィックデザイナーは嫌いではなかったものの、自分にとっては割が合わないと感じたから転職しました。

結果的に人事という自分なりに納得感のあるキャリアを選ぶことができたのです。

第二新卒として転職活動ができる

新卒で会社を辞めるメリットには第二新卒として転職活動ができるというものがあります。

第二新卒は中途扱いではあるものの、転職市場としては「誰でも失敗はあるよね」という具合にやや優しく受け入れてくれます。

特に社会を知らずに選んだ会社で、いきなりフィットする可能性のほうが低いというのは社会人からすればよくわかります。

大手企業くらいかな

- 自分のやりたいことに気づいた

- もっと興味のあるものが見つかった

- こういう経験をしたい

1社目を経験をすることで、2社目の希望が出てくるというのは自然なことです。

会社と一蓮托生でいく必要はないので、自分が目指したいものが見えたらそこに向かうべきなのです。

第二新卒として会社が採用する背景には、そういった失敗経験も加点されています。

ミスマッチを経験して価値観に気づいて転職しているから2社目は定着しやすいだろうという推測があるのです。

第二新卒としてのチケットを存分に使えるタイミングは新卒入社3年目くらいまで。

残り続けるか早期に軌道修正するかはしっかり判断していきましょう。

先に辞めるとブラック企業を選びやすい

新卒で入った会社が嫌すぎて、先に辞めてしまうとブラック企業を選んでしまう可能性があります。

実際僕がそうだったのですが、当時転職エージェントという存在を知らなかったので。なかなか転職活動が上手くいっていなかったのです。

結果的に空白期間が長引き、僕は焦って内定が出た会社に入社することに。

残念ながらその会社はブラック企業で、そこから僕の人生は大きく狂うことになってしまいました。

新卒の転職活動に限った話ではないのですが、転職活動に焦りは禁物です。

焦ると視野が狭くなるし、何より正しく判断ができなくなるからです。

ストレスの高い会社だったとしても、できるだけ先に転職エージェントとつながり転職活動を進めておきましょう。

同じようなミスマッチを繰り返す可能性

早すぎる離職は自分のことを何もわかっていない可能性があります。

その場合は、何がしたくて転職をしているのかがわからなくなり、同じようなミスマッチを繰り返してジョブホッパー化してしまうリスクがあるのです。

僕は8回転職していてそれぞれの経験は貴重だったと感じていますが、それぞれの会社では何が嫌なのかを明確にしていました。

自分が合わないと感じることや、目指したい方向性を整理して転職をしていたのである意味同じ失敗を繰り返すことはありませんでした。

しかし、適当に早期離職をしてしまうとこの何が嫌いで何が好きなのか?ということがわからないまま転職することになります。

個人的には、いくら早く辞めたいと感じる会社でも、その会社で経験できることは味わい尽くすべきだと考えています。

同じミスマッチを繰り返さないためです。

自分の時間が許す限りできるだけ色々なことを経験して自分の中に知見として蓄積し、次同じことにならないようにするということを繰り返すことで自分なりに合った仕事や会社を選ぶことができるようになるのです。

20代の可能性を最大に!未経験歓迎の求人と丁寧な面接対策で、あなたの理想の転職をサポートします。

\20代で転職するならココ!/

登録はたったの1分

新卒が会社を辞める本当の理由とは?不満を感じることは間違いではない

ここでは新卒が会社を辞める本当の理由をお伝えします。

僕も新卒で辞めてその後20年社会人をやっているからわかるのですが、新卒が辞める理由は間違っていません。

長年働いている中途社員でさえ同じような悩みを抱えているので、「自分は仕事ができないのでは…」などと不安になる必要はありません。

- 自身の希望と業務内容のミスマッチ

- 給料や労働条件が悪く割に合わない

- このままでは成長ができないから

自身の希望と業務内容のミスマッチ

新卒で辞める理由のトップはアデコ社の調べによれば「業務内容のミスマッチ」となっています。

社会や会社の仕組みをよくわからずに決めた1社目で、思い描いていたような仕事ができることは稀です。

ほとんどの企業では長期間の研修や、上司の同行や雑務といったつまらないと感じる業務が多い傾向にあります。

ほとんどの会社でそうなるよ

特にブラック企業だったりするとノルマが課せられて厳しい環境に身を置くことになったり、長時間労働を強いられることもあります。

僕も新卒で入ったデザイン会社の仕事はスキャンを取ったり、調べ物をしたりとかなりつまらない仕事が多くて萎えたのを覚えています。

「こんなはずじゃなかった」と感じて辞めることは自然なことです。

実際に働いて面白くなかったとか、やりがいを感じられなかったと思ったらそれはある意味価値観の現れです。

重要なのは、ではどうやったら自分はやりがいを感じたり面白がって興味を持つことができるのだろうという観点です。

残念ながら20代前半は経験やスキルが乏しいので、地味な仕事が多くなりがちなのが現実です。

転職しても同じような状況にならないとは限らないので、どのくらい努力すればやりたい仕事ができるようになるのかというのを転職する時にはよく考えておきましょう。

給料や労働条件が悪く割に合わない

新卒でもらえる給料はぶっちゃけ少ないです。僕も手取り17万円くらいだったので生活がギリギリだったのを覚えています。

こちらもブラック企業だったりすると、残業代を支払わないことや、提示された労働条件と異なるといったトラブルに巻き込まれることも。

そのようなトラブルに巻き込まれた場合はすぐに転職を検討すべきだと考えます。

あまり長居しても良くはならない

特にすべての会社がホワイト企業ではないので、転職する際にも十分に注意する必要があります。

僕は中途で転職する際に、なんと30時間分の残業時間込みで年収を提示されたことがありました。

よく見ないと落とし穴があるので雇用条件には注意しましょう。

また新卒で入った会社で右肩上がりに年収をあげていくとしても時間がかかりすぎるという問題があります。

たとえば1年に1万円から3万円の昇給があったとしても、年収を100万円上げるためには少なくとも5年以上は必要になる計算です。

そこまで待てないと考えるのであれば、自ら動いて転職をしたほうが年収を上げやすいというのが実際のところでしょう。

このままでは成長ができないから

僕が面接をしていて、比較的多い新卒の退職理由は「このままでは成長ができない」というものでした。

終身雇用は実質的に終わり、自らキャリアを築いていかなければならない現代では、ゆるい会社に長くいることこそリスクだと考えているのです。

「ゆるブラック」や「パープル企業」という言葉で警戒されている企業の特徴は、厳しくないけど成長できないという点です。

このままではまずい

危機感からくる動機はめちゃくちゃ健全です。正直多くの人が危機感を持たずにのほほんと仕事をしているのが日本の実態だと感じます。

自分の目標や成長したい方向に向かっていないなと感じた場合には、転職という行動を起こすことが正解です。

僕は過去社会人20年の経験の中で、1番後悔しているのはのほほんと思考停止して仕事をしていた「楽な時期」でした。

当時危機感を持てていなかった自分が腹立たしいですし、その失敗があるからこそ今あ成長できない環境は早めに見切りをつけるようにしています。

「このままでいいのかな…」と悩みがちな20代。Re就活エージェントで未経験から始められる新たなキャリアを見つけませんか?

\20代で転職するならココ!/

登録はたったの1分

新卒で辞めたその後は人生終わりではなかった僕の経験談

最初は、僕自身の新卒で会社を辞めた体験談をお伝えします。

またその後20年近く続いたキャリアについても、ポイントをおさえてお話していきます。

結論として人生は終わりませんが、それなりに苦労したのも事実です。

新卒入社の会社を1年半で辞めた経験

その後の現実!20年後の想いを告白

新卒入社して短期間で辞めた人たち

新卒入社の会社を1年半で辞めた経験

僕のキャリアのはじまりはデザイナーで、紙の媒体を扱うグラフィックデザイナーといわれる仕事をしていました。

僕は上京して新卒で入ったデザイン会社を1年半で辞めた経験があります。

今考えても、自分の無計画さに腹が立つほどだけど、とにかく1年半で辞めてしまったのです。

きっかけは当時付き合っていた人との「結婚」を考えるようになったことでした。

給料が低いデザイナーの仕事は割が合わないと思い込んでいたのです。

若いってこわい

僕は九州の田舎から、20歳で上京してきました。

専門学校を卒業した20歳の僕は、卒業と同時に入社予定だった会社のインターンを辞め、無職で上京をします。

新卒として1番大事な新卒カードをドブに捨ててしまっていました。

もったいない

当時は色々無計画だった

そもそも、無計画に上京したにも関わらず、東京で就職することができたのは奇跡だとしか言いようがありません。

第一志望のデザイン会社に、「デザイナー」として入社することができる専門学生は一握りだからです。

僕は第一志望のデザイン会社で東京の仕事をすることになります。

なんだか順風満帆な上京ストーリーのように聞こえるかもしれませんが、大変なのはここからです。

入社したデザイン会社は長時間労働のブラック企業だったのです。

業界的には仕方ないのですが、クリエイティブな仕事はどうしても長時間労働になってしまいます。

きつい

毎日終電を超えてタクシーで帰る日々に、僕はだんだんとストレスを感じるようになりました。

冒頭でお伝えした当時のお付き合いしていた人との結婚の話もあり、収入面も気になるようになってきた頃でした。

僕が最初のデザイン会社を辞めた理由はこの「長時間労働」と「収入面の不安」だけです。

「もう少し頑張れよ」と当時の自分に言い聞かせたいのが、正直なところです。

さらに言えば、転職市場についてよく知らなかったので転職先はすぐ見つかると安易に考えていました。

「無計画」に「無知」が加わってしまっているので、何が起きてもおかしくない状況です。

親身になって止めてくれた当時の社長や上司には、本当に申し訳ないと思っています。

反省しているよ

ただ、当時の僕は前述の通り転職市場について「無知」の状態です。

新卒で辞めても、「人生が終わる」という感覚はありませんでした。

しかし現実は厳しく、デザイン会社の退職後に仕事が決まらない経験をすることになります。

結果的に「自分の人生がここで終わるかもしれない」と大きな不安を抱えることになりました。

僕はこの人生が終わるかもしれないという経験をしたことで、「先に辞める」ということをしなくなったのです。

その後の現実!20年後の想いを告白

僕は新卒で無計画に会社を辞め、人生が終わるかもしれないという経験をしました。

その後は「無職になってしまう」という不安から、安易に会社を決めてしまいブラック企業で働くという人生が続くことになります。

ただ当時新卒で「辞める」という決断をしたおかげで、「人事」という現在の仕事にたどり着けたことも事実です。

結論としては、新卒で辞めても人生は終わらなかったですし、新卒で辞めて良かったと言える状態になることができています。

それはよかったね

なんとかそこまで頑張った

新卒で辞めて良かったといえるようになった僕なりのポイントです。

東京で働く目標があった

ストレスに向き合い方を学んだ

自分に合う仕事を見つけた

僕は実家が九州で、新卒で会社を辞めてから何度も「実家に帰ってこい」と言われてきました。

正直な気持ちを言うと、「実家に帰りたい気持ち」は結構強かったと思います。

では、なぜ帰らなかったのかといえば「目標」があったから。

目標というのは、東京で「絵の仕事」がしたいという専門学校からの夢です。

残念ながら20年経った今、絵の仕事はできていないのですが、当時はこの目標があったおかげで東京にとどまることができました。

結局のところ新卒で辞めて別の会社に行っても、同じかそれ以上のストレスを抱えることになります。

なぜなら人と仕事をする以上ストレスはなくならないから。

有名な心理学者アドラー氏も「すべての悩みは対人関係の悩みである」と言うほどです。

人間関係めんどう

ここまでをまとめると、ブラック企業時代など耐えなければならない時期があったのは事実です。

一方でその耐える時期を乗り越えたことで、能力や経験が身につきました。

新卒で入った会社だけではなく、8回の転職で経験したどの会社でも、何らかのストレスには耐える必要があったのです。

働いていると以下の要素は、かならずと言っていいほどストレスの原因になっていきます。

人間関係のトラブル

仕事内容や収入の不満

業界や会社の将来性

ここで僕が言いたいのは、そのなくならないストレスと「いつ向き合うか」ということです。

転職は万能薬ではありません。

最短で成功するキャリアは存在しないし、そんなものを狙っても現実を知って痛い目をみるだけ。

SNS界隈では「転職ノウハウ」を売り物にする、自称「転職のプロ」をよく見かけます。

8回転職をして、人事を15年経験した僕が感じることとして、転職には再現性はないと思っています。

たまたまの偶然でキャリアアップできた人がいたとしても、そのまま同じ求人や条件に自分があてはまるわけではないからです。

自分で考え続けるしかありません。

結論としては、新卒を辞めても人生は続くし、同じようなストレスは感じます。

そのストレスと向き合い、自分を前に進めるのは「どうありたいか」という目標以外にありません。

それは会社から与えられるものではなく、自分の中にすでにあるものなのです。

新卒入社して短期間で辞めた人たち

僕は人事という立場で、辞める新卒を数多く見てきました。

人のことは言えませんが新卒は、結構あっさりと辞めていくものです。

僕のように無計画な人は少なく、より好条件の環境を目指してフットワーク軽めに動いていきます。

ここでは僕が見てきた人の中でも、よい方向に進んだ人たちの事例をご紹介します。

営業から人材紹介

コールセンターから保険会社

カスタマーサクセスからフリーランス

1つずつ説明します。

営業から人材紹介

最初に紹介するのは、営業会社でしっかり成績を出していた新卒です。

採用から関わっていたので、公私ともにサポートしていたのを覚えています。

しかし、会社はブラック企業そのものです。毎日メンタルを削りながら働いているようでした。

しんどそう

その新卒はある程度の実績を出すと、転職エージェントを通じて「人材紹介」会社に転職していきました。

営業やブラック企業での経験がいかされたようです。

その後もたまに連絡をもらうことがありますが、今は地方でサウナを経営する立場になったと聞き驚きました。

コールセンターから保険会社

僕は保険営業をするコールセンターで、仕事をしていたことがあります。

この会社もブラック企業だったのですが、今思うと「週1日の休み」でよくやっていたと思います。

そんなコールセンターでの成績を評価されて、保険会社に転職をした新卒がいました。

僕の部下だったのですが、ブラック企業には何も未練がなかったようでサクッと辞めていきました。

その後もしばらく付き合いはありましたが、休日と年収が増えたので「辞めて正解だった」と本人も言っていたのを覚えています。

僕も当時辞めたかった

カスタマーサクセスからフリーランス

最後に紹介する新卒は少し変わったパターンです。

その会社は個人店の経営者に「Webサイト」を販売して、収益を上げるサポートをするというビジネスモデルでした。

辞めた新卒はWebサイトの保守をする、カスタマーサクセスという仕事をしていたのです。

彼は顧客のWebサイトの収益化をサポートしつつ、個人でもブログをはじめて副業として実績を出すことに成功します。

すごい

結果的にその新卒は副業が成功を納めて、今では会社の経営者という立場になっていました。

新卒を辞めた後に食事をしたことがありますが、生活レベルが格段に上がったと言っていたのを覚えています。

未経験転職も安心!経験豊富なアドバイザーと一緒にキャリアを描く、Re就活エージェントのサポートを体験してみませんか?

\20代で転職するならココ!/

登録はたったの1分

新卒を辞めたら「第二新卒」という選択肢がある!

ここまでは、新卒で会社を辞めても、人生は終わらないということをお伝えしました。

そう簡単に終わることはないのが人生です。

結局続くのが人生なら、失敗も含めて経験することを楽しむのがよいと感じます。

ここからは「第二新卒」という考え方をお伝えします。

新卒で辞める人は結構多い

1度は誰かに相談するべき理由

第二新卒で求められる目標と価値観

新卒で辞める人は結構多い

まずは新卒で辞める人がどれだけいるか、全体像を見ていきましょう。

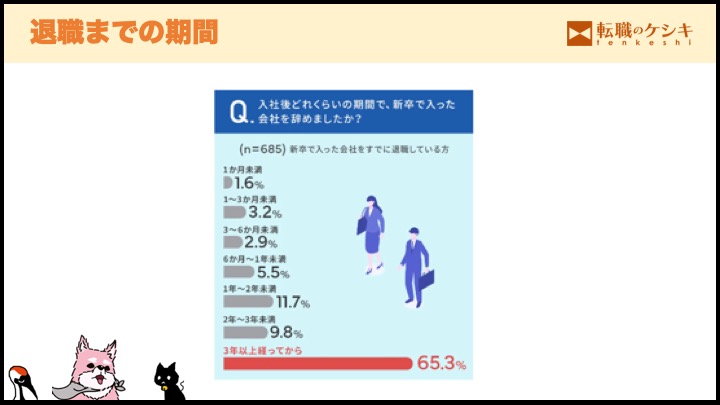

まず言葉の定義ですが、「短期離職」とは一般的に3年以内に退職することを言います。

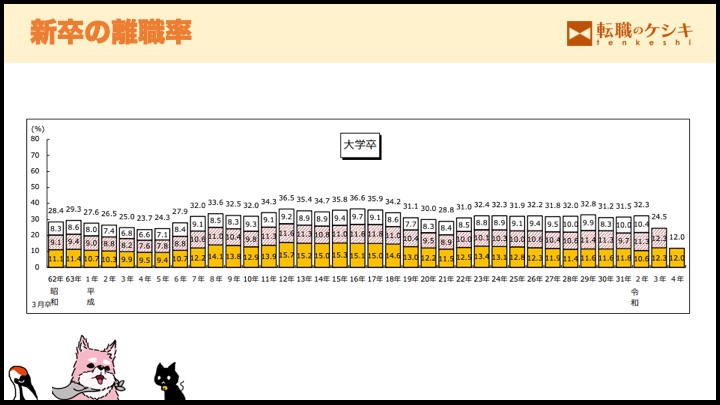

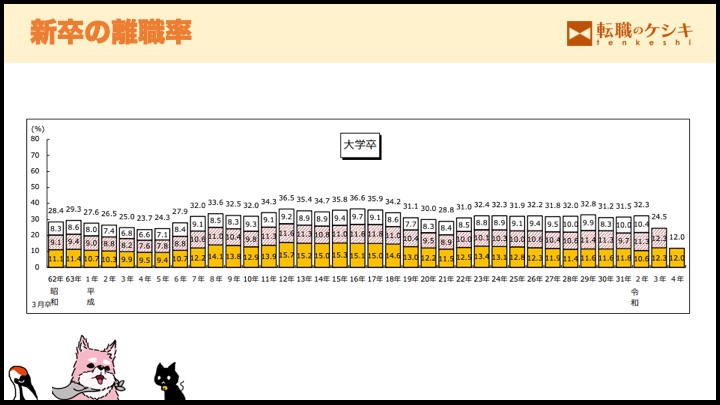

厚生労働省の調べでは、新卒が3年以内に退職している人の割合は約「32%」となっていることがわかります。

この3年で3割の数字は長年変わることはありません。

ほとんどの場合、新卒は3年以内に3人に1人が辞めるというのが相場となっています。

結構多いね

3年も長いけどね

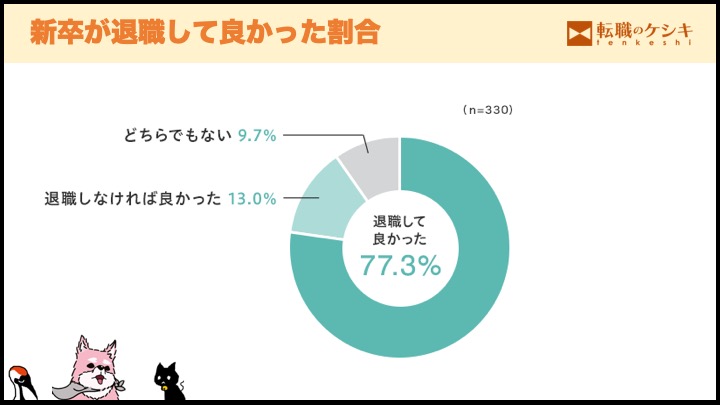

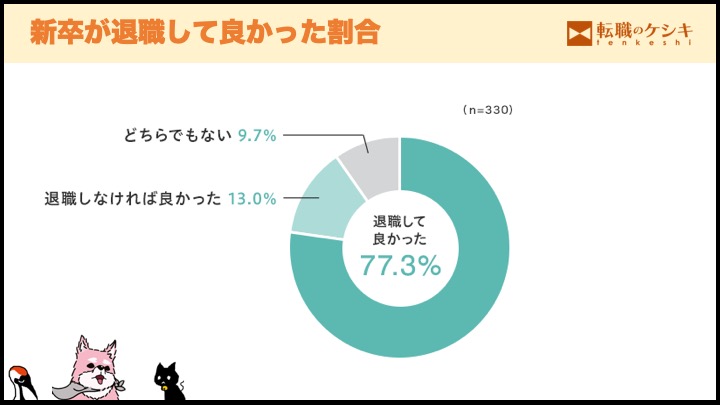

また、アデコ社の調べによれば、新卒が3年以内に辞めて良かったか?という質問に対しては「約77%」が良かったと答えています。

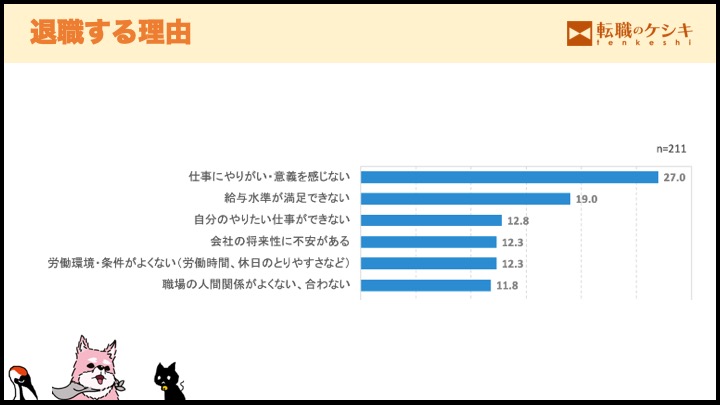

新卒が辞める理由は「仕事内容」が上位になっています。

これはリクルート社が調べた内容とも一致するので、信ぴょう性が高い情報と言えます。

仕事にやりがいを感じない

給与水準に満足できない

自分のやりたい仕事ができない

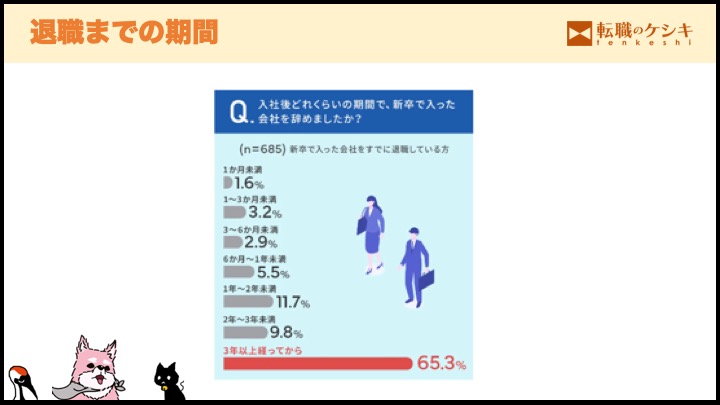

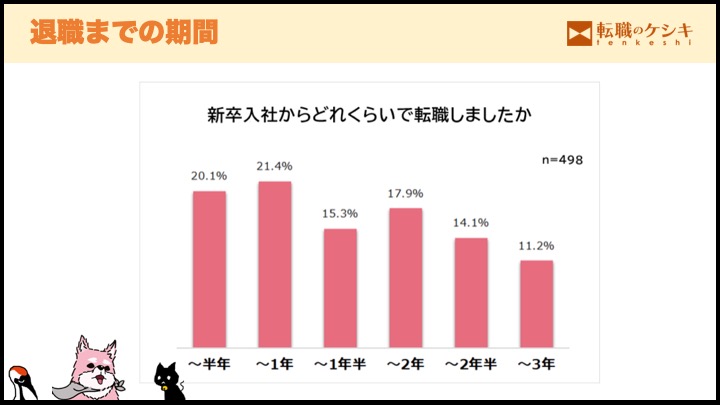

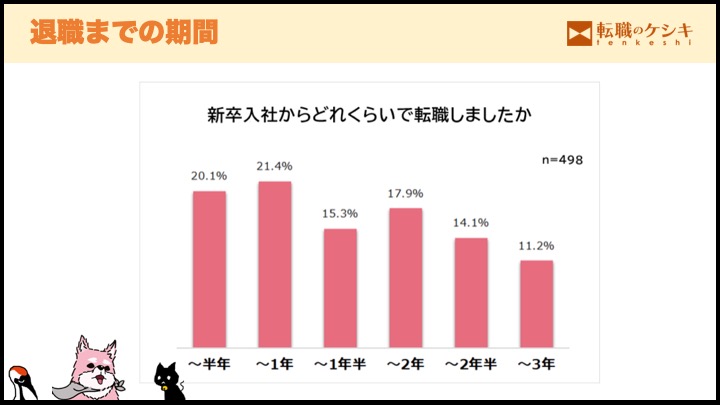

またNEXER社の調べでは、2年以内に辞めた割合は20%前後です。

そのうちで「1ヶ月以内」の退職も約2%含まれます。

この数値を見る限り、入社後すぐに退職を考える人も一定数いるということがわかります。

また、ビズヒッツ社が行った調査では、約41%が1年以内に辞めたと回答しています。

これら複数の調査からわかることとして、短期離職と言われる3年以内の離職は特別なことではないことが判ります。

特に新卒は、転職市場では「第二新卒」というポジションをとれますので早めに動いた方が有利な場面もあり得るのです。

一度は誰かに相談するべき理由

いざ辞めるとなったときに、結構つらいのが上司や会社とのすれ違い。

僕も退職のタイミングで「そうだったの?早く言ってよ」と上司に対して感じたことが何度かあります。

辞める時になって本音を言い合うというのは、よくあることなのですが意外とそこで問題が解消されたりします。

「引き止められるのが面倒」という気持ちもわかります。

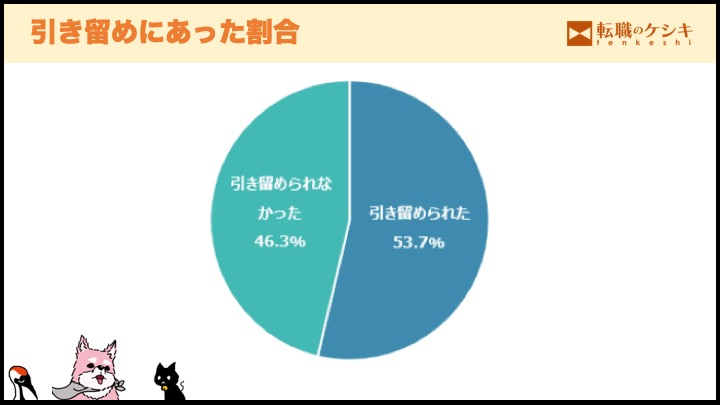

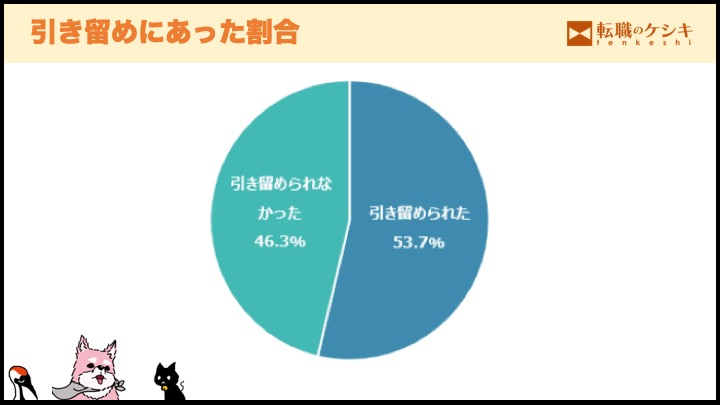

パーソル社の調べでは、約54%が引き止めにあったと回答しています。

結構引き止められる

辞めさせたくないんだよ

僕が言いたいのは「辞める必要がない」という、可能性をつぶしておきましょうということです。

退職は会社の全てに対して、愛想をつかせた時にとる行動です。

「これさえなければ」が、上司との会話で解消されることもあります。

退職を覚悟するときに、相談することにはメリットがあります。

会社や上司の本音がわかる

交渉の場として使うことができる

会社を見限りキッパリ辞められる

僕は退職時に上司に引き止められたおかげで、人事のきっかけとなる会社に留まることができました。

当時は役員からパワハラを受けていたので、配置を変えたり居心地を良くすることを約束してくれたのです。

よかったね

ある意味「退職」という行動は覚悟を示すことになります。

その覚悟を受けた会社や上司が「どう出るか」見極めるべきなのです。

当然引き止められなければキッパリと辞めれますし、引き止められれば交渉の場に持ち込めます。

また、「退職」に至るまで思い詰めた部下をみて、はじめて部下に向き合おうとする上司もいます。

完璧な上司はいないので、もし退職相談で気持ちが変わったのなら上司の成長にも付き合っていくのも選択肢の1つです。

自分も成長するよ

まとめると、経験できることは「すべて」経験して辞めるほうが、自分のためになるということです。

断言はしませんが、かなりの確率でどこの会社でも同じか、それ以上のストレスと向き合うことになります。

そうなのであれば、もう少し今の会社で「ストレスとの付き合い方」を身につけることをおすすめします。

第二新卒で求められる目標と価値観

新卒で入社した会社を3年以内に退職すると、転職市場では「第二新卒」という扱いになります。

3年というのは目安で、明確には定義されていません。

第二新卒とは、学校を卒業して企業に就職してから数年で転職を希望する若手のこと。明確な定義はありませんが、勤続年数1~3年の層を指すことが多いようです。

引用:日本の人事部|第二新卒とは

人事の現場では1度か2度までの転職であれば、第二新卒扱いされることが多いです。

第二新卒は短期間で辞めていたりしても、そこまで厳しい目を向けられることはありません。

第二新卒カード

新卒の特権だよ

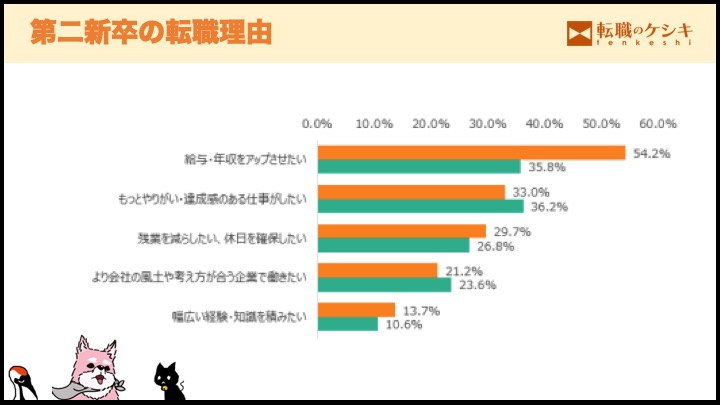

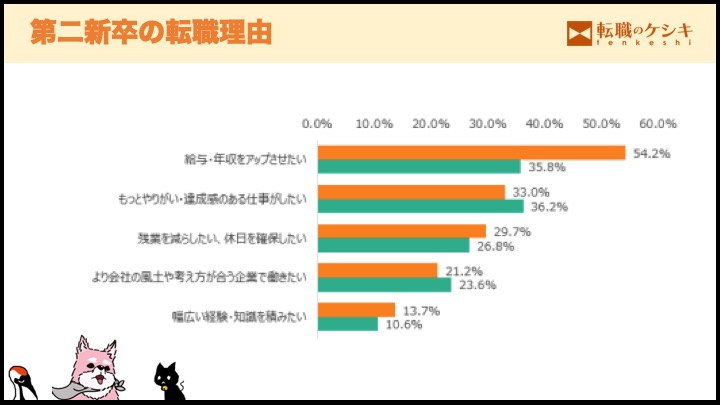

学情社の調べでは、第二新卒の転職理由は「やりがい」が上位です。

やりがいがある仕事

年収を上げたい

残業を減らしたい

終身雇用ではなくなり、会社が個人のキャリアを考えてくれなくなりました。

というより、会社も将来が見えないのが実際のところなので、個人のキャリアに責任を持てないというのが正直なところなのです。

そのため、新卒もやりたくない仕事を続けるのではなく、積極的に自分のやりたい仕事を目指すのが当たり前になりました。

サバイバルだ

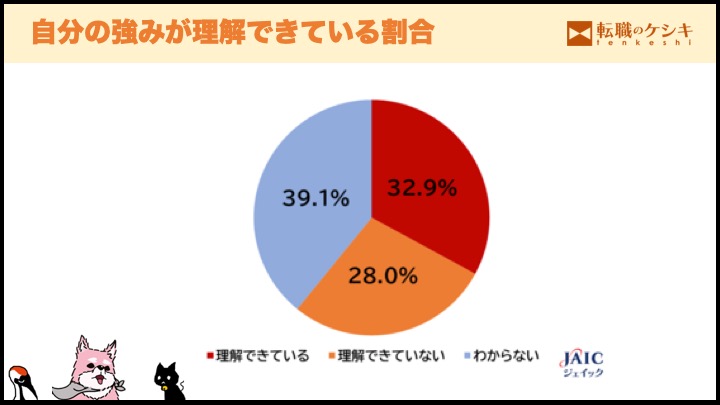

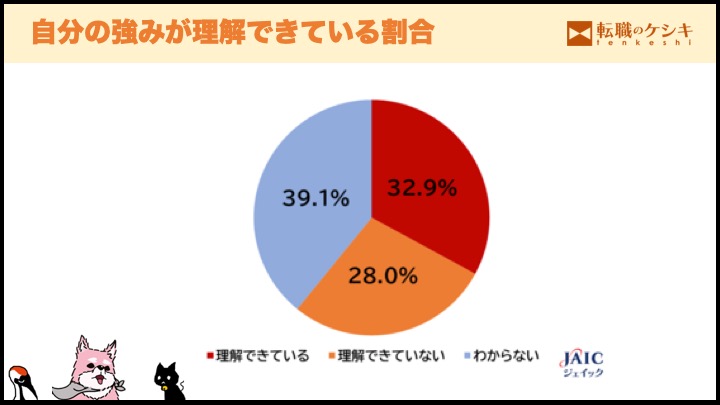

一方でジェイック社の調べでは、第二新卒を含む若手社員の約67%は「自分の強み」がわからないと答えています。

40代の僕でさえ、最近まで強みをはっきりと理解できていませんでした。

フィードバックの機会が少ない第二新卒が、自分の強みをはっきりと理解することは難しいのが現実です。

自分の強みがわからなければ、わかるまで「修羅場で経験を積む」ほかないというのが僕の考えです。

第二新卒は「短期離職」をある程度は許されるというメリットがあります。

一方で、1社目を短期で辞めてしまっており「修羅場」を経験していないので、2社目の選択を間違ってしまう可能性があるのがデメリットです。

2社目でも同じようなストレスを抱えてしまっては、無駄に経歴が増えるだけです。

それは避けたい

1社目を短期離職したという経歴は、その後もずっと残り続けます。

そのため、第二新卒になってまで、実現したい「目標」があったということが、その後の転職市場では重要になるのです。

また2社目でミスマッチを再発させないためにも、自分にとって何が重要かという「価値観」を整理する必要があります。

第二新卒として転職をする場合は、最低限この「目標」と「価値観」を整理できていれば問題ありません。

目標と価値観を軸に、「ここなら自分に合いそう」という仮説を立てながら行うのが転職活動の基本だからです。

キャリアの選択肢を広げるなら今!Re就活エージェントで20代だからこそ挑戦できる未経験歓迎の求人に出会えます。

\20代で転職するならココ!/

登録はたったの1分

新卒を辞めたいのは甘えではない!本当に人生が終わる職場とは

ここまでは第二新卒という、新卒を短期離職した場合の選択肢をお伝えしました。

今考えると僕は新卒カードも、第二新卒カードもドブに捨てるような、就職や転職をしていたので後悔しかありません。

安易に転職を「逃げ道」とするのは失敗のもとです。新卒を辞めて20年経ちましたが結局どこまでいってもストレスはついてきます。

人間関係は本当に面倒

さてここでは「本当に人生が終わる」可能性について触れていきます。

人生が終わるという表現は少し大げさですが、問題のある職場に長くいるとキャリア的に価値がなくなるというリスクがあるのです。

ゆるブラックかも?成長できない職場

給料や労働環境がひどいことが発覚

企業文化が合わないと不幸になる

ゆるブラックかも?成長できない職場

僕の自論の1つに「真のブラック企業」というものがあります。

それは成長できない職場です。

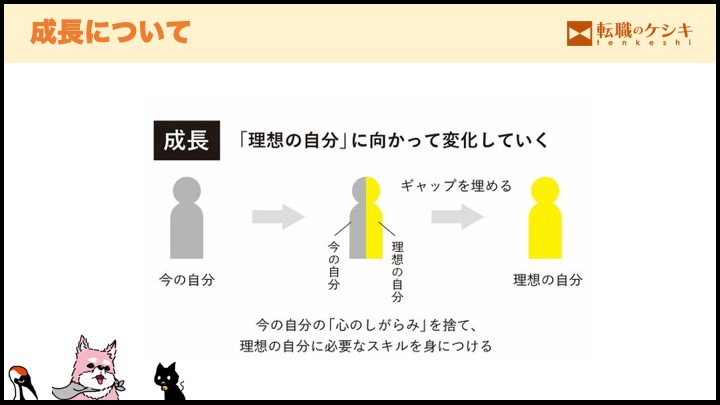

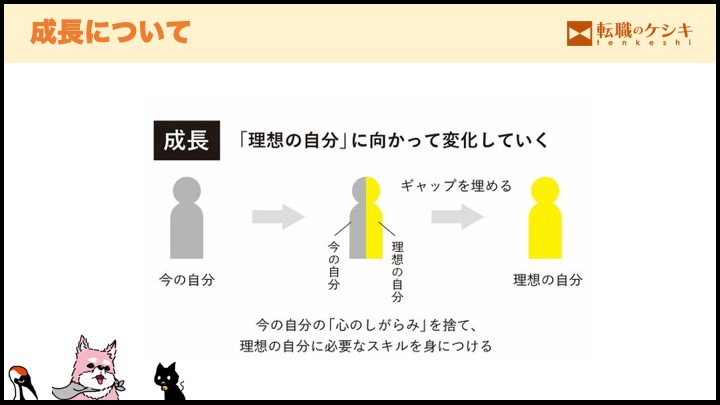

成長というのは、ありたい自分に向かって「変化」をしていくことと言えます。

ありたい自分という「理想の姿」は、僕の経験から言うと尊敬できる人物との出会いがきっかけになることが多かったです。

理想の姿を描けるようになると、今の自分の「できていない部分」がよく見えて違和感を感じるようになります。

違和感を埋めるために自分を変化させていくことが、結果的に成長というものにつながっていくのです。

変わったねって言われたい

理想があると変われるよ

冒頭にお伝えした成長できない職場では、この尊敬できる人物との出会いがほとんどありません。

また仕事や職場環境が「温室」のように、安定しているという特徴があります。

現代ではこういった成長できない職場のことを「ゆるブラック企業」や「パープル企業」と言い、若者を中心に警戒されています。

「ゆるブラック企業からの転職」に肯定する方は76%。若手層ほど肯定的な結果に。

引用:エン・ジャパン|若手優秀人材が去っていく「ゆるブラック企業」調査レポート

ゆるブラック企業の特徴です

残業が少なく職場の雰囲気はよい

年収アップの見込みがない

スキルアップする経験が積めない

僕は1年くらい「ゆるブラック企業」の環境で働いたことがあります。

定時で終わる仕事や、仕事が忙しくない環境がとても居心地が良かったのを覚えています。

しかしその会社は倒産し全員がバラバラになりました。「ゆるブラック企業」の環境は、倒産する前触れだったのかもしれません。

僕の場合は「倒産」というトラブルのおかげで強制終了しましたが、ゆるい環境で働いた期間は何も成長しておらず転職活動では苦戦しました。

あのまま何も考えずにずっと過ごしていたら、と考えると背筋が凍ります。

まじめに時間が無駄だったよ

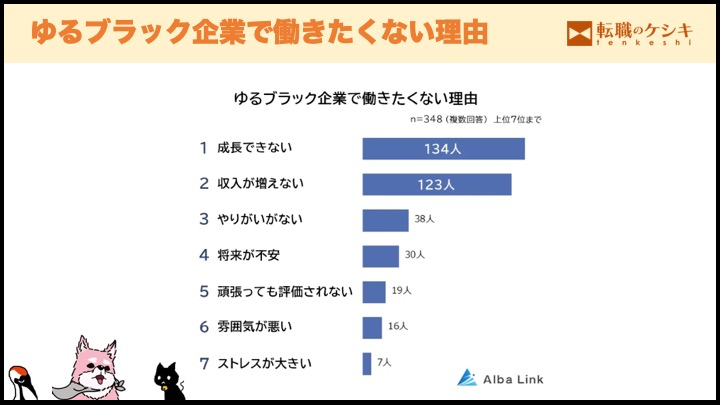

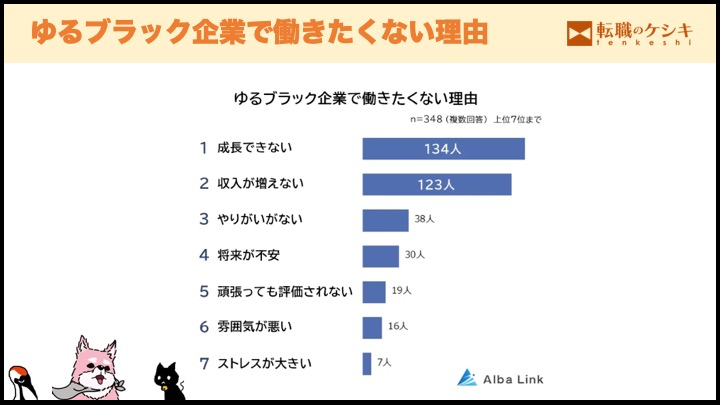

AlbaLink社の調べでは、ゆるブラック企業で働きたくないと思う人は約68%と過半数を超えています。

その理由の上位は「成長できない」と「収入が増えない」です。

ある程度の年収があるのであれば、思考停止をしてしまえばゆるブラック企業は長年居続けることは可能です。

一方で僕のケースのように会社が倒産するというリスクや、ゆるい環境は倒産の前兆という可能性さえあります。

キャリアを積み上げるという観点で考えるのであれば、会社で働くメリットは個人では得られない「経験」です。

経験を得られない、ゆるブラック企業で働くことは会社で働くメリットを捨てているのと同じことになります。

特に転職しやすい20代をゆるブラック企業で過ごせば、何もスキルが身につかず転職しにくいキャリアを自ら作ってしまうことになるのです。

給料や労働環境がひどいことが発覚

新卒で「辞めたい」と感じる背景にあるのは、当初の想定と違うことが起きた場合がほとんど。

その「想定していなかったこと」の中には、以下のようなものがあります。

給料が上がりにくい

残業が多くて帰りにくい

パワハラがある

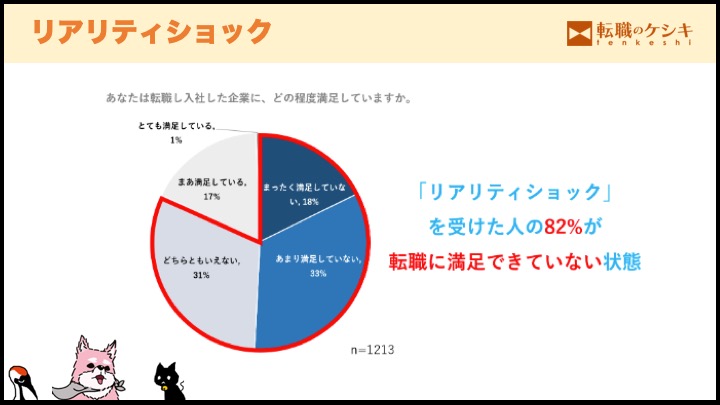

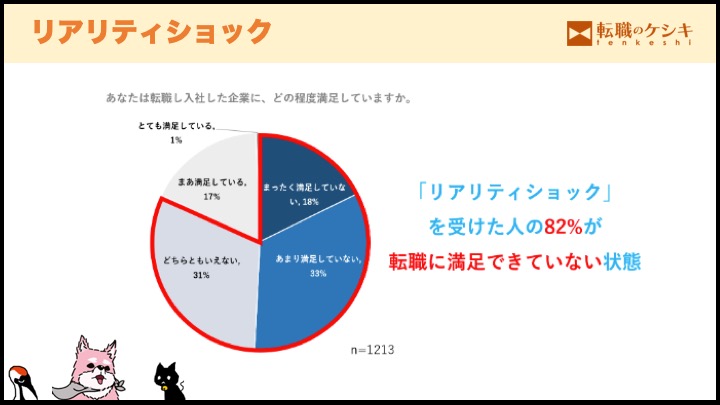

実際に入社して感じるこういった想定外のことを、「リアリティショック」といいます。

「リアリティショック」は、新卒に限らず中途採用の現場でも起きています。

エンジャパン社の調べでは、リアリティショックを受けた人のうち約82%は転職に満足できていないと答えています。

就職や転職でミスマッチがなくならない大きな原因は、このような開示されない情報によるところが大きいです。

入社まで秘密

公開できる範囲が狭いんだ

僕が経験した会社では、あえて必要のない情報まで開示しないという姿勢で選考を進める会社が多かったです。

なぜなら実態を「つつみ隠さず」に開示してしまうと、人材採用が困難になるからです。

実際働いたら有給が取りにくかったとか、実は残業が多かったといった環境はミスマッチだったとしか言いようがありません。

僕は8回の転職で現実を知り、転職に幻想を抱かないようになりました。

切なすぎる

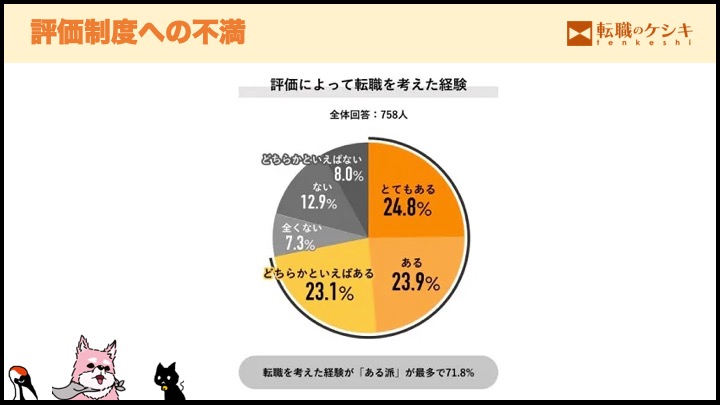

また、人事制度に不満を持って辞めるという人は新卒だけでなく中途も含めて多いです。

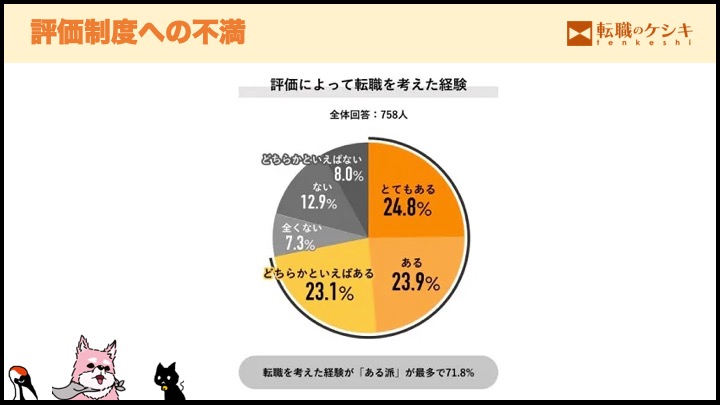

ライボ社の調べでは評価制度に不満があるのは約72%と、多くの人が不満を持っていることがわかります。

評価制度への不満は、アデコ社が行った別の調査でも近い結果が出ており、信ぴょう性が高いと言えます。

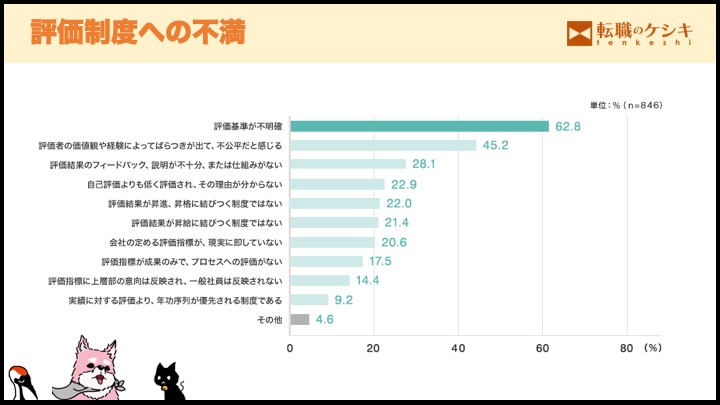

不満を持つ理由の上位は「評価基準が不明確」です。

人事制度をつくる立場から言うと、完璧な人事評価制度をつくることは不可能です。

なぜなら様々な制約条件のもとで、人事制度を検討しなければならないから。

昇給率の上限

職種による評価の違い

仕事による難易度の違い

結論、こういった条件をならして「あたりさわりなく」出来上がるのが人事制度です。

「頑張ればどこまでも昇給する」みたいな設定をしてしまえば、会社は赤字になってしまうのです。

ちなみに僕は一度制度の設計をミスしてしまい、とんでもない歩合が出てしまうことを経験しています。

トラウマになったよ

少し長くなったのでまとめると、基本的に人事制度が納得できることは少ないと考えるべきです。

人事界隈でも、人間の可能性を人事制度で測ることは不可能と言われているからです。

企業文化が合わないと不幸になる

「企業文化」という言葉を聞いたことがありますか?

会社ごとにある価値観や行動の基準のようなものを、まとめて表現したものが企業文化というものです。

「企業文化」とは、それぞれの企業で培われた価値観や行動規範を意味する。企業経営や事業活動に大きな影響を与えるとされている。その内容は企業によって異なる。

HRpro|「企業文化」の意味や重要性とは? 企業事例や醸成に必要な8つの要素も解説

断言してもいいくらい、企業文化は働くうえで重要です。

企業文化が合わなければ、辞めることになる可能性さえあります。

そうだったのか

ミスマッチの原因にもなるよ

僕が人事の仕事として専門に扱っているのが、この企業文化というものです。

いい会社をつくるということをコンセプトに、企業文化の研究を続けて僕自身キャリアを積み上げています。

ちなみに、企業文化を専門的な言葉であらわすと「組織開発」という分野になります。

難しい

企業文化をすごく簡単な例えで言うと、以下のようなものがあります。

あいさつが明るい

チームワークが重要視される

仕事のスピードが早い

こうした小さなことが積み重なってできるのが企業文化です。

例えばチームワークを大事にしたい人が、フルコミッション(完全歩合制)のような会社に入れば個人主義なのでミスマッチとなります。

合わないよ

僕はHSPなので基本的に大人しい性格です。

そう、人事ですが大勢の人や、うるさい場所は苦手です。

盛り上げなければいけないイベントの運営企画は、正直ストレスを感じます。

こんな僕が「体育会系」のブラック企業で働いたことがあります。

垂れ幕が天井からかかってたよ

大音量で邦楽が流れるオフィスで、毎朝大声で朝礼をやらされて、元気でいることが正義な職場です。

今考えてもよく5年もいたなと感じるほど、自分とは合わない企業文化の会社でした。

最終的には「お前この会社のこと嫌いだろ」と、アンチ扱いされていました。

仕事はやりがいがあったのですが、企業文化があわなくてプラスマイナスが相殺された感じでした。

切なすぎる

僕のような極端に合わない職場は、なかなかないと思いますが企業文化が合わないというのはこういうことです。

今は静かなオフィスで穏やかに過ごせていますが、企業文化が合わないと毎日ストレスを受けることになるので注意が必要です。

未経験でも安心して挑戦できる20代特化のサポートが魅力!Re就活エージェントでキャリアの新しい一歩を踏み出しましょう。

\20代で転職するならココ!/

登録はたったの1分

新卒採用の裏事情をベテラン人事が徹底解説します

ここまでは長く在籍すると、本当に人生が終わってしまう会社の特徴をお伝えしてきました。

長く勤める価値がない環境かどうか、見極めるための参考にしてもらえればと思います。

ここからは新卒採用の舞台裏と称して、会社側の視点をお伝えしていきます。

僕たち人事がどんな動き方をしているのか理解してもらうことで、新卒で入った会社を辞めてもいいと思えるはずです。

新卒採用する会社側の本音

山ごもりの合宿で即日退職のトラブル

満足のいく評価制度なんてない

新卒採用する会社側の本音

会社はなぜ中途ではなく「新卒採用」をするのでしょうか。

即戦力の中途を採用した方が効率的な気もしますが、実は会社にとって新卒採用には多くのメリットがあるのです。

会社の企業文化に染めやすい

一度に大量採用ができる

格安の賃金で労働力が確保できる

厚生労働省の令和元年賃金構造基本統計調査(初任給)の概況によれば、新卒の平均年収は240万円前後です。

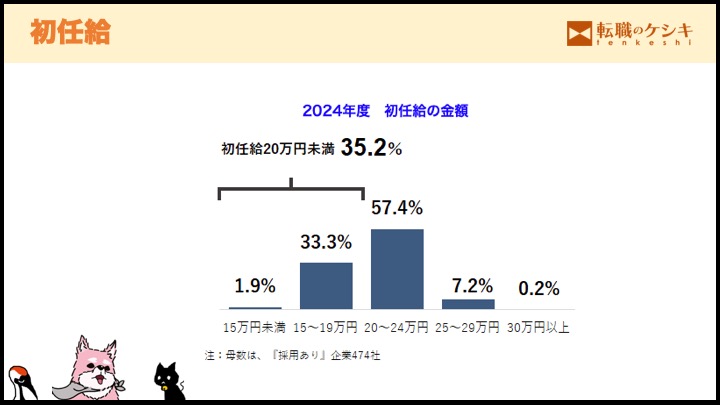

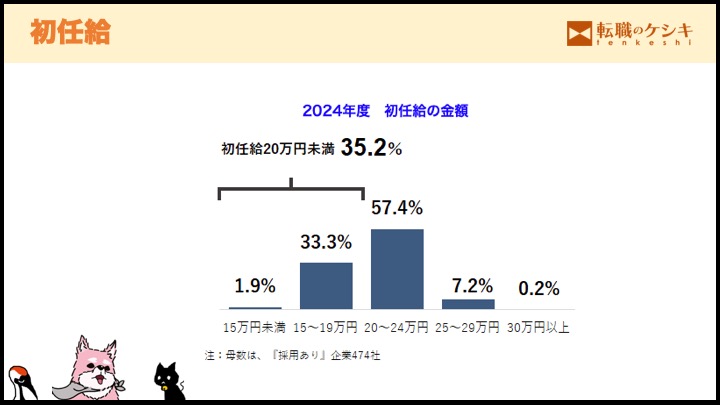

帝国データバンク社の調べでは、20万円に満たない初任給の会社も約35%存在することがわかります。

以下のインタビューにあるように、会社としては初任給を引き上げたくても、資金がなく低賃金にならざるを得ないのが実態です。

求人市況を考えると、初任給を含め、賃金の増額は必須と考えているが、仕入れ価格の高騰に対し販売価格がとても追いつかず、特に中小企業の経営は苦しい

引用:帝国データバンク|<緊急調査>2024年度賃上げ実績と初任給の実態アンケート

かなり安い

最低賃金に近いよ

賃金を抑えて労働力を大量に確保する、という点では新卒採用一択です。

特に労働集約型の産業の場合、いかに採用コストを抑えるかが重要になります。

僕が働いていたコールセンターでは、新卒の大量採用をしていました。

その会社は年間で300人以上の新卒を採用していたのです。

多いね

コールセンターの一般的なビジネスモデルの1つとして、受託した業務を行うというものがあります。

これは簡単に言えば、カスタマーサポートや営業電話対応などが一般的です。

問い合わせの対応など、多くの電話対応が必要となる典型的な「労働集約型」のビジネスモデルです。

そのため新卒を大量に採用することで、低コストな労働力を確保することで収益を確保するのです。

なるほど

また、会社としては大事な新卒に辞められては困るので、「大学のサークル」のようなゆるい職場をあえてつくる。

今の言葉で言えば、まさに「ゆるブラック企業」の典型でした。

当時社内外の社員からは「動物園のようだ」と、バカにされていたことを覚えています。

何が言いたいかというと、会社側は個人のキャリアなどはほとんど考えていないというのが実態です。

こわいよ

同じレベルの新卒同士、ゆるい職場でのびのびと仕事をすることができても、冷静に考えればキャリアとして積み上がっているものは少ない。

いざ転職をしようとした時に「同業種」しか行き場がない、といった現実を目の当たりにすることになります。

僕は会社都合のこういった採用業務を経験したことで、会社や経営者は信用せず自分のキャリアのために利用するべきだと考えるようになりました。

ちなみにですが、大量採用をする会社は「大量離職」を見込んでいることがほとんどです。

実は大量採用をする企業は業績が拡大しているところだけではありません。業績拡大以外に、大量離職を見込んでの採用を進める企業も実はあります。

引用:日本経済新聞|採用者数大幅増加の企業は危険? 安全?

山ごもりの合宿で即日退職のトラブル

もう1つのケースでお話するのは、新卒を厳しいふるいにかけて退職させる会社です。

ブラック企業で働いていた時の話ですが、その会社はそもそも離職率がかなり高い過酷な環境でした。

しかし選考では「厳しい仕事である」ということを伝えて、それでも入社するという新卒が集まっていました。

成長意欲のあるポテンシャルが高い人材が多かったと感じています。

優秀な人たちだ

ただ、その会社には入社すると「必ず行うイベント」がありました。

振り返ってもかなり異常な習慣だと感じますが、入社時に新卒全員で「山ごもりの合宿」を行うのです。

数日間「帰れない環境」の中に放り込まれた新卒は、合宿のプログラムに従うほかありません。

僕も入社時に同じ合宿に参加させられ、トラウマになるくらいつらい経験でした。

新卒に合宿を行う会社は「ブラック企業」だと言われることがありますが、あながち嘘ではないと思います。

こんな手段を取ることはバカらしい。右も左も分からない新入社員を恐怖にさらして考える力を奪い、逃げ場がないようにしている洗脳の一種だと思いませんか。

引用:文春オンライン|山奥の寺で行われたブラック企業の「最悪な新人研修」

帰りたい

実際帰る人もいるよ

また、合宿は「1分」も休む隙がないほどに過密なスケジュールです。

しかも講師は何かにつけて怒鳴るようなパワハラを平気でするタイプで、新卒は逃げ場がありません。

結果的にかなり覚悟を持って入社したにもかかわらず、泣き出す人もいるほど厳しいのです。

実際に合宿中に退職する人や、合宿終了後に退職する新卒も一定数出てきます。

かなしい

「1日で辞めた」という新卒が、世の中にいるのもこういった経験があるのでわかる気がします。

意外にもあっさりと退社は認められたという。高岩さんが社員証や社員向け資料を返却し、本社ビルを出たのは、出社から3時間後のことだった。

PRESIDENT|入社初日3時間で会社辞めた新卒の言い草

会社としては企業文化に合う人材を見極めるためのイベントですが、新卒にとってはとんでもない迷惑です。

こういったブラック企業のようなケースは少ないものの、一定数を何らかの「ふるい」にかけようとする会社は僕の経験上存在すると言えます。

満足のいく評価制度なんてない

会社からの評価に不満があるという人は多いです。

理由としては、前述した通り「評価が曖昧だから」ということが多くの理由を占めていました。

僕は評価制度をつくる立場で仕事をしているので、評価制度に不満を持つ人の気持ちがわかります。

実際僕は20年仕事をしていますが、満足のいく評価をもらったことはありません。

評価されて嬉しかったのは、せいぜい抜擢でマネージャーに昇格した時くらいです。

それでも死ぬ気で仕事をした時期だったので、自分の中では当たり前の評価でした。

かなり頑張った

評価制度に満足できないことには理由があります。

評価制度は万能ではない

昇給率の上限が存在する

評価者が教育を受けていない

評価制度は万能ではない

前提として評価制度は万能ではありません。

評価をするために色々な分類がありますが、結局のところどうにかして「貢献」を測ろうとしているだけです。

定型業務でもない限り1年を通じて変化はありますし、目に見えない貢献もあります。

評価制度はこういった、変化する要素に対応できません。

上司がずっと隣で見ていれば、納得いく評価を受けられるかもしれませんが現実的ではありません。

難しいんだ

昇給率の上限が存在する

どこまでも昇給ができることや、おどろくほどの年収アップは現実には起こりにくいです。

会社の資金が上限として存在するので、昇給できる額というのはかなり現実的な金額に設定されています。

一般的な昇給率は、1%から1.5%程度です。

金額で言えば5,000円から2万円くらいが相場なので、それ以上を求める場合は歩合制などの会社をおすすめします。

評価者が教育を受けていない

「上司がちゃんと評価してくれない」という不満を僕も抱いたことがあります。

でもこれは「評価する側」になればわかるのですが、とてもプレッシャーがかかることです。

正直上司といっても、評価制度の教育は受けていないことがほとんど。

どうやって目標を決めればいいのか、どう部下に言えばいいのかわからないまま評価をしていることも少なくありません。

上司も不安なのか

このような状況がどの企業でも起こるので、満足のいく評価制度はないと考えた方がいいと思います。

20代の可能性を最大に!未経験歓迎の求人と丁寧な面接対策で、あなたの理想の転職をサポートします。

\20代で転職するならココ!/

登録はたったの1分

新卒で辞めなきゃ良かったと後悔しないための対処法

ここまでは会社側が「新卒を採用する理由」をお伝えしました。

未経験の新卒をあえて採用するのは、主にコストを抑えることが目的です。

さて、最後に「辞めてよかった」と言えるようにするために、辞めること辞めないことどちらも考えていきましょう。

知っておくべきやめるリスクとは?

実はやめないリスクも存在する

仕事に慣れるまでは時間がかかる

知っておくべきやめるリスクとは?

この記事でお伝えしてきたように、新卒で入った会社を短期離職した場合「第二新卒」扱いをうけます。

第二新卒は短期離職した事実を、会社側が理解してくれやすいので比較的スムーズに転職活動をすることができます。

一方で、第二新卒として入った会社を、また短期離職した場合は転職の難易度がグッと上がります。

当たり前かもしれませんが、「すぐ辞める人」というレッテルが貼られるからです。

厳しい

2回転職したら中途扱いだよ

2社目が幸運にもミスマッチがなく働ければ問題ないですが、そうでなければ大きなリスクが発生します。

ブラック企業を選ぶリスク

契約社員を選ぶリスク

ジョブホッパーになるリスク

1つずつ説明します。

ブラック企業を選ぶリスク

僕は8回転職して、そのほとんどがブラック企業でした。

ブラック企業を選んだつもりは当然ないものの、結果的にブラック企業だったのです。

8回転職をした今であれば、避けることはできますが、転職回数が少ない場合はブラック企業をひいてしまう可能性はあります。

入ってみなければわからないというのが会社なので、一定の確率でブラック企業の要素が存在すかもしれません。

契約社員を選ぶリスク

新卒で辞める人の中には、自信を喪失してしまう人もいます。

「こんな自分では、もう正社員は務まらないのではないか」そう思って正社員というもの自体を諦めてしまうのです。

そして責任が少ない契約社員を選んでしまうケースもあります。

契約社員になってはいけないという記事でも書きましたが、雇止めなどのリスクがあるのでおすすめできません。

即戦力扱いされるリスク

第二新卒として受け入れてもらい、新卒のように手厚い研修を受けられるとは限りません。

会社としては中途採用として、わずかな経験でも評価されて採用しています。

結果的に即戦力として、現場に放り込まれるということもあります。

僕が営業会社に未経験で入った時はまさにその状態です。

仕事量やスピードなど、新卒で入った会社と比べても格段に上がってしまう可能性があるので注意する必要があります。

実はやめないリスクも存在する

いきなりですが、「学習性無力感」という言葉を聞いたことがあるでしょうか。

学習性無力感とは、アメリカの心理学者『マーティン・セリグマン』氏らが提唱したものです。

「何をやっても無駄」だとわかると、努力しなくなることを言います。

学習性無力感とは「努力を重ねても望む結果が得られない経験や状況が続いた結果、何をしても無意味だと思うようになり、不快な状態を脱する努力を行わなくなる」状態のことを言います。

引用:indeed|学習性無力感

やっても意味ない

大企業とかに多いかもね

例えば、新卒で入社した会社でストレスを感じているのに、耐えながら仕事をし続けたとします。

何を言っても変わらない上司や、レベルの低い同僚にいら立ちを感じます。

このような状況に「慣れ」てしまうと、何をやってもどうせ無駄だという考え方になり学習性無力感の状態になるのです。

シンプルにやる気のない状態が長く続けばキャリア的にもマイナスです。

転職時の「この期間何をやっていましたか?」という質問にうまく答えられない可能性があります。

ダラダラしてちゃまずい

また、不満があるけどいつか解消されるかもしれないという楽観視することにもリスクがあります。

求人は「生物」であり、常に動き続けています。

人気職種などであれば、1週間でクローズする求人もあるほどです。

そういったチャンスは、転職をしようという明確な動機がないとなかなか掴むことはできません。

いつかチャンスが飛び込んでくる、ということはほとんどありません。

自分で動くしかない

さらに言えば20代で第二新卒として、転職ができるのはせいぜい2回までです。

新卒カードと同様に「第二新卒カード」を使うのであれば早めに自分のキャリアを考える必要があります。

仕事に慣れるまでは時間がかかる

そもそもの話をすると、仕事に慣れるまでは「1年」はかかるものです。

「そんなに長いのか?」と疑問を持たれるかもしれませんが、8回転職をした僕の経験から言うとそのくらいかかります。

詳細は「転職後半年は仕事ができない」という記事に書きましたので参考にしてください。

意外と大変なんだ

慣れるって時間がかかるんだよ

新卒として入る会社や、第二新卒で入る会社も同じくらいの時間が必要になります。

何が言いたいかというと、仕事が一巡する1年くらいは「通常よりしんどい状態」ということです。

慣れない環境では、自分の能力を十分に発揮することはできません。

慣れてから辞めるかどうか、見極めても遅くはありません。

仮に新卒で入った会社を辞めて、第二新卒として入った会社も合わなかったとしても少し慣れるまでは様子見してみましょう。

様子見する

なぜ慣れるまでにそこまで時間がかかるのかというと、人間関係が出来上がる時間に関係しています。

入社したての時期はほとんどの場合、他人レベルの関係からスタートします。

そこから少しずつ自分を知ってもらって、信頼関係を築くのは一朝一夕では難しいのです。

そのため最初の1年は、人間関係づくりに注力することが重要だと考えます。

仕事よりも人間関係かー

仕事のやりがいや、仕事のやりがいは職場の人間関係と密接に関係しているからです。

ちなみにこの人間関係の問題は、どの会社に入社してもつきまとうので早めに対人スキルを上げていくことをおすすめします。

人間関係づくりをする努力をしても、関係が良くならない場合は職場に問題がある可能性があります。

僕はエンジニアが多く働く職場で働いたことがありますが、関係を持とうとする意欲がない人が多く、まさに学習性無力感の状態でした。

環境次第では努力が報われないよ

まとめると、仕事に慣れるまでは長い時間がかかります。

まずは、あまり焦らずに自分のできることに注力することが、安易に短期離職をしないためのポイントです。

「このままでいいのかな…」と悩みがちな20代。Re就活エージェントで未経験から始められる新たなキャリアを見つけませんか?

\20代で転職するならココ!/

登録はたったの1分

新卒の退職についてよくある質問

- 新卒で入社した会社を1年で辞めた場合は人生終わりだと考えた方が良いですか?

-

人生が終わることはありません。短期離職した場合はその理由を面接で伝えて理解してもらうことが重要です。厳しい結果が続くかもしれませんが採用してくれる会社は必ずあります。

- 新卒3ヶ月で辞めたら人生終わりでしょうか?

-

3か月で退職したとしても人生は終わりません。極端な人であれば1日で辞める人もいます。違和感を感じて辞めるという選択をしたのであればその価値観を大事にして、転職先を探していくことが重要です。

- 新卒で入った会社を半年で辞め、その後入社した会社も辞めてしまいました。もう2度と正社員は無理でしょうか?

-

正社員が無理ということはありません。僕は8回転職をしていますが、会社によって企業文化や仕事の難易度はバラバラです。自分に合う会社は必ずあるので根気強く探すことをおすすめします。

結論新卒で辞めることは大丈夫!自分のやりたいことを実現させていこう

最後までお読みいただきありがとうございました。

嬉しいです!

ありがとうございました!

長くなりましたが、結論としては新卒でやめても人生は終わるどころか始まります。

新卒で入った会社を辞めることは、自分の「価値観」を強烈に意識する貴重な経験です。

人生のあらゆる場面において重要なのは、自分の「好き」か「嫌い」かという価値観だからです。

- 新卒で辞めることで人生が終わることはないし辞めるなら早いほうが良い

- 自分がやりたいことを整理して第二新卒として再スタートを切る

- 長く働き続けても報われない職場もあるので自分の価値観と照らし合わせる

この価値観の1つである「嫌い」を入社することで、知ることができたのはとても大きな成果だといえます。

価値観重要だ

本当に人生が終わってしまうのは、違和感や価値観に気づかずただ年齢を重ねてしまうことです。

中途採用をしていると50代でも、自分の価値観がわかっていない人もいます。

「会社をやめる」という行動の中にある、自分の価値観を大事に第二新卒として前を向いていきましょう。

この記事があなたの役に立てていれば嬉しいです。

もしあなたが「このままでいいのかな…」と悩んでいるなら、少しだけお時間をください!

Re就活エージェントは20代特化の転職エージェント。未経験からでも挑戦可能な求人を、無料登録をするだけで紹介してくれます。

【20代のうちに未経験転職がマストな理由】

人事の視点からおお伝えすると、1社目で天職に出会える可能性はごくわずか…。

だからこそ早い段階でキャリアの選択肢を広げることが重要なんです!

Re就活エージェントでは、未経験でも安心して挑戦できる「未経験歓迎」の求人を豊富に取り扱っています。しかも担当アドバイザーの80%が第二新卒や既卒就職経験者だから安心して相談できます!

さらに、Re就活エージェントは1社ごと丁寧に面接対策をしてくれるので、選考突破のポイントを抑えることができます。

無料登録はカンタン30秒!まずは現状を相談してみよう!

\20代で転職するならココ!/

登録はたったの1分

僕が厳選した転職エージェントはこちらです!

| Re就活エージェント 総合1位 | ウズキャリ 総合2位 | ハタラクティブ 総合3位 | |

|---|---|---|---|

| ブランドロゴ |   | ||

| 公式サイト | https://re-katsu.jp/career/agent/ | https://uzuz.jp/ | https://hataractive.jp/ |

| おすすめ度 | |||

| 強み | 20代と第二新卒に特化 | 自社基準で ブラック企業排除 | 未経験歓迎求人80% |

| サービスタイプ | 特化型 | 特化型 | 特化型 |

| サポートスタイル | 分業型 | 両面型 | – |

| 年代 | 20~30代 | 20~30代 | 20~40代 |